姓のアルファベット順。

Harley Gaber

The Winds Rise in the North

Linda Cummiskey/Malcolm Goldstein/Kathy Seplow,Violins

Stephen Reynolds,Viola David Gibson,Vc.

2007 Edition RZ ed.RZ 4008-9

シカゴ出身、師事した人物にはミヨーやFranco Evangelistiといった名前も登場。

ローマ、NY、LAなどで音楽のみならず一時期は写真、絵画、映像の活動も行っている

ハーレー・ガベール(ゲイバー?)(1943-)の名作、CDでの再発盤。荘子の詩に影響を受けています。

かすれた、弦楽器の奏でる音ともノイズとも言えないようなものが伸びて行く。

ゆっくりじわじわと、終りがないかのように果てしなく広がるその様は

後期フェルドマンで味わえる時間感覚の麻痺に非常に近い(実際、ある程度意識しているらしい)。

全くマイルドさを持たない、ボウイングの出すノイズにまみれた、「悲痛さ」をそれこそ痛いまでに感じる音楽。

高音偏重の器楽編成がそれに拍車をかけます。

ここまでくると、大きな音量ではもはや金属摩擦ドローンと大差ない。

Organumとかが好きな実験音響ファンに人気が高いのもうなずける。

この世界でフェルドマン的な麻痺感覚を再現すると、こんなにアブないノイズドローンに変貌するんですね。

CD2枚組、100分間の重厚な時間をどうぞ。

Harley Gaber

Indra's Net

Sovereign of the Centre, The Realm of Indra's Net

Linda Cummiskey/Stephen Reynolds/Barbala Riccardi/John Dexter,Vns.

2010 Edition RZ ed.RZ 1022

RZは随分Gaberに力を入れているようですね、未発表の音源を2つ。

「Sovereign of the Centre」(1972/74)は4つのヴァイオリンのための作品。

構成的にも、また作者の言からも、後年の名作「Winds Rise in the North」につながる作品です。

淡くかすれた、亡霊のような音を紡ぐヴァイオリンたちが、非常にゆっくりと音をなぞってつぶやいていく。

うすら寒いような、か細い不安定な響きが全体を支配する、ハードドローンな作品。

そこに現れるアクセントがさらに音楽の緊張感を強調させる。

ちなみに、この作品も荘子の文に倣ったタイトル。そして録音音源は初演のリハーサル。

「The Realm of Indra's Net」(1974)のほうは録音された4トラックのヴァイオリンパート再生に生演奏のヴァイオリンが入る。

Chung-Yuan Changの「Creativity and Taoism」という書籍をもとにした思想が音楽のコンセプトらしい。

低いうめきのようなG音が微分的な変化を見せながら延々と続いていく。

次第に音はテープ録音の微分音との干渉を見せ始め、さらに混沌とした持続の世界に迷い込んでいく。

ここまでとんでもない作品もそうそうないでしょう。現代音楽と言うよりは

ルシエと似たような実験音響の系列に近い作曲家だとつくづく感じます。

Herman Galynin

Piano Music, Volume One

Sonata Triad, Suite, Four Preludes, Waltz, Dance, Scherzo,

Spanish Fantasy, Three Pieces from 'The Tamer Tamed', At the Zoo

Olga Solovieva,Piano

2008 Toccata Classics TOCC 0076

ゲルマン・ガリーニン(1922-66)はミャスコフスキーとショスタコーヴィチに作曲を学んだモスクワ南方はトゥーラ出身の作曲家。

病気により、惜しくも44歳にしてこの世を去ってしまいました。

彼の「ピアノ協奏曲」はスヴェトラーノフなどにも録音されていて、代表作としての地位が確立されているようです。

「ソナタ三部作」は1939-41年の間に書かれた3つのピアノソナタを晩年に改作、統合して一つの作品にしたもの。

メカニックで躍動的な第1曲、対照的な2つの主題が出てくる第2曲、明るく華やかな第3曲。

1945年に作られた「組曲」は、最初のトッカータに出てくる主題的な音形が形を変え他の曲に現れることで統一感が出ています。

「4つの前奏曲」は、彼初期の代表作の一つ。ショパンとプロコフィエフを足して2で割ったような曲。

以降、同じ1939年(17歳)ごろに作られたと思われる同様の小品が続きます。

「「じゃじゃ馬馴らしが馴らされて」からの3つの小品」は大戦中の映画音楽が元。

ショスタコーヴィチのそれ並に平易で明るい小品が3つ。

「動物園にて」は妻の妹にあてた、新年祝いの私家作品的なもの。非常に短い小品が5つ入ってます。

どの曲を聴いていても感じることは、非常にロシアらしいピアノ曲だな、ということ。

プロコフィエフ的な力強いリズム、音楽的・和声的に師2人の影響を受けた、簡素な音楽構造。

そこに、時折スクリャービンのようなロシア的甘美さが見え隠れする。

技巧的な平易さや明快な作風から、ロシアの音楽教育界ではメジャーな名前らしいですね。

以前から知ってはいたものの、曲を聴いたのはこれが初めて。なかなか楽しめました。

演奏や録音も、堅実で十分満足できる出来。今度は管弦楽とかの大編成が聴きたいなあ。

Bernhard Gander

Bunny Games, fluc 'n' flex, o, Peter Parker, fete.gare

Hsin-Huei Huang,Piano Krassimir Sterev,Accordion

Klangforum Wien Emilio Pomarico & Johannes Kalitzke & Sylvain Cambreling,Cond.

2007 Kairos 0012682KAI

ベルンハルト・ガンダー(1969-)はベアト・フラーに師事した作曲家。

「バニー・ゲーム」、バロックとロックがぐちゃぐちゃに入り乱れる。

安っぽいメロディが突如さしはさまれ、破壊音や雑音にかき消されていく。

スカルラッティとヴァレーズ、マドンナにABBAといった音楽家の影響を指摘され・また自身でも述べているように、

それらの曲のパロディが思いっ切り出てくる。15の部分に分けられた、混沌とした音楽。

「fluc 'n' flex」はアコーディオンソロのための作品、この中では最新作(2007年)。

「ニュー・ミュージックでは、アコーディオンはしばしば優しげな音を背景で奏でる。しかし、残虐な楽器にもなりうるのだ。」

とは作曲者の言(tud.899訳)ですが、たしかに終始激しい動きで10分間暴れまわります。

バー音楽、テクノ、ラップの影響を思わせる場面も見せる。

「o(実際には上にウムラウト付き)」も、今度はヘビメタからの影響。モーターヘッドらしい。

アンサンブルの特殊奏法がぎしぎしとゆがみ、非常にノイジー。

「ピーター・パーカー」はスパイダーマンを作曲の念頭においていたそう。

装飾音などの細かな構造が印象的な、すばしっこいイメージが持てる音楽。

「祭り。駅」はコントラバスのグロテスクなグリッサンドで開始、何時もどおりに暴走していく。

作曲者の住む場所に近い駅の風景をベースにしたようで、騒音がそのままかなでられる。

どの曲も、派手で動きが大きい。音響的にはとても楽しめました。

ちなみに、これを買ったとき音響系作家のBernhard Gunterと間違えたのは内緒。いやだって2文字しか違わないんだもの。

Peter Garland

Another Sunrise/Dreaming of Immortality in a Thatched Cottage/I Have Had to Learn the Simplest Things Last

ピーター・ガーランド

アナザー・サンライズ 他

Aki Takahashi,Piano&Harpsichord Essential Music

2002 mode 110

ピーター・ガーランドをはじめて聞いたのは結構前のNHKFMでした。

ケージ没後10年の特集を組んでいた中で彼の「私は最も単純なことを学ばなければならなかった、最後に」より

最終楽章が流されて、(綺麗な曲だなあ)と気になったのです。

以来彼のCDはできる限り集めていますが、最初に買ったのは「私は最も単純な〜」が入っているこれでした。

このCDを聴いたときの衝撃は大きかったと記憶してますね。(普通に綺麗な曲だ!!)

大学受験のときは「アナザー・サンライズ」を何回聴いて息抜きしたことか・・・

彼の曲は構成があまりに単純であるゆえに見下されがちかと思います。

が、このような作品たちが持つ音楽の本来のかたちへ回帰しているような心地よさは、失ってはいけない大事なものだと強く感じるのです。

Peter Garland

String Quartets

No.1 "In Praise of Poor Scholars"

I.Rondeau "nouveau"

II.Like an elegant slow dance...

III.Back to the 14th century...

IV.To the memory of Dane Rudhyar

V.Son Huasteco (for Jim Tenney); A Walk in the White Place (for Anne Holloway)

VI.Like a Simple Indian Dance - elegant and eloquent

No.2 "Crazy Cloud"

I.Sado

II.Mori

III."Sueno en Rio Grande"

IV.Blues for Helena

V."From the Mountains, Returning to the City"

Apartment House

Gordon MacKey・Hilary Sturt,Vn. Bridget Carey,Vla. Anton Lukoszevieze,Vc.

2009 Cold Blue CB0031

2009年ももうすぐ終わり、なにか良い新譜はないものかと久しぶりに新品CDを探していたら

いつのまにかコールドブルーがこんなものを出してくれていました。速攻で購入。

いやあ良い自分へのクリスマスプレゼントになりました。

弦楽四重奏曲第1番「貧士を詠ず」は陶淵明(T'ao Ch'ien, 365-427)の漢詩からとられたもの。

2006年に亡くなったジェームズ・テニーと彼の妻Ann Holloway、それに

音楽家であり有名な占星術師であったDane Rudhyar(1895-1985)の思い出に捧げられています。

最終楽章には、画家・・・というよりは前衛的アーティストであったキャロリー・シュニーマン

(生前テニーと親交が深かった)の言葉が添えられています。

弦楽四重奏曲第2番「狂雲」は一休を称えてのもの。

被献呈者のHelena de Carvalho Tietjenについてはよくわからず。友人か?

1994年、彼が佐渡の弘仁寺に滞在中作成された作品。だから第一楽章の名前も「佐渡」。

第二楽章、一休の侍女であった森の名が冠されていますが、これ本当は「しん」って読むらしいね。

第三楽章のタイトル元Hermanas Padillaは、メキシカン・ボレロの代表的な歌手。

第五楽章のタイトルは一休の詩の題から。

ピーター・ガーランドのこの純朴な、ネイティブ・アメリカンの習慣を礎にした音楽が私は大好きです。

とりあえず、手に入る音源は全て集めている。

アメリカの数あるポスト・ミニマルの潮流の一人と言えば簡単だけれど、彼の音楽は

他のミニマリストが向かった電子音楽への傾倒・メディアミックスなどとは全く違う。

彼の民族的信仰に基づいた世界観は、この弦楽四重奏曲で一つの大きな形を現していると思います。

彼独特の音楽が非常に良く描かれた、素晴らしい一枚。

音楽のあり方を考える上でも、とても参考になるものではないでしょうか。

Peter Garland

Waves Breaking on Rocks

Waves Breaking on Rocks, The Roque Dalton Songs

Aki Takahashi,P. Ari Streisfeld,Vn.

John Duykers,T. Santa Fe New Music John Kennedy,Cond.

2011 New World Records 80716-2

ついに出た、ピーター・ガーランド久しぶりの完全新譜。何年ぶりだ?

「岩に砕ける波」(2003)は、彼が立て続けに亡くした友人たちを偲ぶ悲歌曲集の色合いが非常に強い。

第1楽章はニューメキシコ近くにある峡谷を名前に冠していて、それは2000年に亡くなった写真家Walter Chappelの好んでいた場所。

第2楽章「私たち皆のためのエレジー」は詩人Laurence Weisbergの追憶に。

後に最終楽章の冒頭につながる動機も現れる、曲中で一番重要な位置づけの楽章。

第3楽章は間奏曲のようなもの。ガーランドが好むフォーク音楽ののびやかなロックンロール。

第4楽章は詩人・芸術家のAlan Brunton(1946-2002)のために書かれたもの。

NZはウェリントンのアイランド・ベイに彼夫妻といたころの思い出を付した3部構成の楽章。

非常に静かで黙祷するような音楽から次第に、まさに題通りの優雅な音楽がゆっくりと音のしぶきを上げる。

第5楽章は友人であり師でもあったルー・ハリソンのための曲。

メキシコ・シエラマドレの山岳地帯に住む先住民族の旋律を使った素朴な音楽。

ちなみに、この楽章でだけヴァイオリンとのデュエットになります。

最後の第6楽章、波が寄せて砕けるような情景が輝かしく奏でられ、最後に穏やかなコラール風の動きが全曲を優しく締めくくる。

後半には「ロケ・ダルトン歌曲集」(1988)、題の人物はエルサルバドルの詩人・活動家。

革命運動の中、内部対立で処刑されてしまう短い人生でしたが、今では中米詩人の中でも重要な名前になっています。

80年代、アメリカは中米紛争を通して冷戦の代理戦争を行っていましたが、この曲は

そのさなかメキシコに住み中米を旅したガーランド自身の印象が元になっているようです。

政治・文学両面で個性的な活動をしていたダルトンを題材にするあたりはいかにも彼らしい。

第1楽章はネイティブアメリカンを髣髴とさせる打楽器のリズムが反復する一種の行進曲。

第2楽章は幾分メロディックながらも打楽器は容赦なく叩かれる。

ファラブンド・マルティら先史の革命家の話をテキストにしているあたり、彼にしてはかなり攻撃的な音楽です。

第3楽章はハープやヴァイオリンの歌う、打って変わって中米の舞曲のような非常に流麗な音楽。

「Like the Siempreviva Flower」の名前にふさわしい曲です。

第4楽章は10分近い、この曲の中核を作る楽章。物語を綴るようなアグレッシブな音楽。

最終楽章はダルトン作品の中で最も美しいとされている詩「Como Tu(Like You)」をテキストに。

ハープのきらめく非常に美しい動機は、ガーランドの「マターチン・ダンス」の要素を使ったもの。

とても印象的な淡いラストは、ピーター・ガーランド作品の聴きどころを最大限に見せてくれます。

演奏は、彼の音楽のよき理解者である高橋アキとサンタ・フェ・ニューミュージック。文句なし。

Eric Gaudibert

Gemmes -quatre pieces pour orchestre, Syzygy, Astrance

Orchestre de Chambre de Lausanne Jean-marie Auberson,Con.

Alexandre Magnin,Fl. Eric Gaudibert,P. Stalder Quintett

Grammont CTS-P 8-2

スイスの都市ヴェヴェイに生まれ、ディティユーやナディア・ブーランジェに学んだ

作曲家エリック・ガウディベルト(1936-)の作品集。

「宝石」(1980)はそれぞれの曲に石の名がつけられており、それに想起されるような絵画的小品集になっています。

アクアマリンの調性的で淡くも持続的な1曲目、黒曜石のトロンボーンが活躍するグロテスクな2曲目、

ヘリオドロスって宝石名だったっけ…?とにかく暗闇からまばゆい光が充満するようにひたすら盛り上がる3曲目、

最後は猫目石のスケルツォを思わせるような打楽器が活躍する短い軽やかな断片で終了。

「朔望」(1970-71)はユゴーの詩を元に作られた、かなり特殊奏法の目立つフルートとピアノの二重奏。

冒頭からピアノの内部奏法と尺八みたいなフルートで開始。

中核部はまだ普通の奏法なんですが、節々でごりごりした音や足踏みを頻発します。

もちろん、普通の場所も弾けるような激しさ。月の満ち欠けを示すとは言え、なかなかに悪魔的というか。

「アストランティア」(1980)はセリ科の一種でヨーロッパで主に自生している植物。

園芸品種も数がありますが、ここでは木管五重奏曲にその名を冠しています。

解説では現代音楽における演奏の難しさを焦点にしていますが、

聴く限りはそれらをかなり織り交ぜながらもあまり対比せずに並列化して個々の違いを際立たせている感じでした。

うーん、日本では完全に無名の存在ですが、可もなし不可もなしの内容。

Roberto Gerhard

Violin Concerto, Symphony No.1

Olivier Charlier,Vn. BBC Symphony Orchestra Matthias Bamert,Con.

1998 Chandos CHAN 9599

ロベルト・ジェラール(1896-1970)の管弦楽作品集。

ヴァイオリン協奏曲は1942-45年の作品、古典的なクラシックの影響が顕著な作品。

彼初期の代表作でもあるように、その近代音楽的な語法の中にスペイン音楽、

ひいては彼の出身地であるカタルーニャの音楽が聴き取れます。

シマノフスキやバルトークといった面子と、ある程度はシンクロする音楽の系譜に位置づけられるかな。

ヴァイオリンの目立つ、軽妙な一品。

が、交響曲第1番(1952-3)になると、師であるシェーンベルグに、直接的に忠実になってくる。

12音技法を使い出し、依然としてスペイン風味はあるものの、前衛的な萌芽が大きくなっています。

そして同時に、作曲者の暗い面を押し出すような音楽性がにじみ出ている。

翳りのある、劇的な作品で聴き応えあり。

とりあえず、この人は日本語表記がぶれまくりなのが勘弁。

ジェラルド、ゲルハルド、ヘラルドなど、まあどの言語で言うかの違いなんだけれど・・・。

最終的にはウィキペと合わせたけれど、これが一般的なんだろうか。

Roberto Gerhard

Symphony No.4"New York", Metamorphoses(Symphony No.2)

Orqueta Sinfonica de Tenerife Victor Pablo Perez,Cond.

1996 Montaigne (Auvidis) MO 782102

カタルーニャ生まれ、ケンブリッジに移住した作曲家の交響曲全集シリーズの一。

交響曲第4番「ニューヨーク」は、NYフィルハーモニックの委託によることからの題名。

未完の5番を除けば、彼最後の交響曲です。4管編成と大きめ。

単一楽章の編成ではありますが、その中で短い楽想がころころと入れ替わる。

コードクラスターが随所に現れ、音列的な構成が突き詰められた、かなり前衛的な作品です。

ただ、意図してのものかはわかりませんが、結果として

非常に緊張感のある、ドラマティックな感覚を聴いていて感じることができる。

時折現れる、スペイン的な旋律などがそれを後押ししているでしょう。

また、そこからも、ジェラールは当時の前衛とは異なり、決して理論で音楽を書こうとしていなかったことがわかります。

その曲調は、「メタモルフォーゼ(交響曲第2番)」でも健在。

これ(メタモルフォーゼ)は50年代後半に作曲した交響曲第2番を、67-68年に手直ししたもの。

9割がたは書いたものの生前に完成されることはなく、残りの部分は

初稿の楽譜を参考にしてAlan Bousteadが補筆を行いました。

この録音は、たぶんその補筆版のほう。どこにも書いてないけれど、たぶん。

聴いていてだいたい3部分に分けられる、構成は比較的古典的な交響曲風。

演奏者はカナリア諸島・テネリフェ島の管弦楽団。鋭い音出していて良いです。

結構現代音楽も手がけているらしく、それに慣れた感じ。正直、Chandosの「1番」の録音より良い。

Roberto Gerhard

Symphony No.3"Collages", Concerto for Piano and Strings, Epithalamion

Geoffrey Tozer,P. BBC Symphony Orchestra Matthias Bamert,Con.

1997 Chandos CHAN 9556

交響曲第3番「コラージュ」は、エレクトロニクスを用いた、ソナタ形式の変則活用。

「コラージュ」の言葉はここの2点から取られています。

曲は単一楽章ですが細かく情景は分かれており、作曲者によればこの曲の推移は一日の夜明けから夜更けまでを示しているそう。

太陽の輝きなどを表す部分は相当暴力的で緊張感があり、カッコイイ。

また、Vivace部分や冒頭などに現れる、水音のようなモノラル電子音も耳に残る。

が、同じ19世紀生まれの作曲家によるエレクトロ-アコースティック作品、

ヴァレーズの「砂漠」みたいな使い方とはかなり趣が違う。こちらの方は、よりパートとして溶け込んでいる。

音楽自体は、比較的ヴァレーズみたいな起伏が聴けるんですけどねえ。

とにかく、ジェラール(ヘラルド)の電子音楽作曲家の側面も少し伺える、個性的な作品。

「ピアノ協奏曲」は、ジェラールが前衛手法を前面に押し出しだす直前の作品。

初期作風から「交響曲1番」など中期への過渡期に位置します。英語で言う"Daemon"に相当するものを念頭に書いたようす。

ごりごりと不恰好な旋律が駆け回る第1楽章、重苦しい第2楽章、

"Fools Dance"の意味する題に相応しい、荒々しく躍動的な第3楽章。

「Epithalamion(祝婚歌)」はシンフォニックな曲が多い作曲者の作品の中で、珍しく非交響的で情景的。

一番普通の前衛音楽らしい曲。解説でヴァレーズを引き合いに出されるほどの前半部は聴き物。

中間部の長いフルートソロ、後半のどこか南米を思わせる暗い打楽器ソロなども。

もしかしたらジェラール作品で一番気に入ったかもしれない。異端だけれども。

Giorgio Federico Ghedini

Complete Piano Music Vol.1

Mazurka, 29 Canoni, Tema con variazioni sulla parola Fede,

La ballerina del circo equestre che danza sulla corda,

Minuetto del galletto nano, Gavotta, Nove pezzi, Minuetto-caricatura

Massimo Giuseppe Bianchi,Piano

2010 Naxos 8.572329

作曲家・指揮者としてミラノ音楽院で教鞭を執っていたジョルジョ・ゲディーニ(1892-1965)のピアノ作品全集。

この第1集は前半、というか初期のものが集められています。当然すべて初録音。

「マズルカ」は彼最初期の作品、まだショパン風味がそのまま残る音楽です。

「29のカノン」は彼が和声と対位法を学んでいるころのもの。

学習用としての性格も強いでしょうが、きちんと演奏会用に意図して書かれているのもうかがえる。

「「信仰」の言葉による主題と変奏」はイタリア語のFedeを音階として主題にした

古くはバッハから、リストやシューマンも好んだ技法です。

「踊りながら綱渡りをするサーカスの踊り子」「小さい料理人のメヌエット」「ガヴォット」

あたりは実にタイトル通りの素朴な小品。どれも1分ほどしかありません。

「9つの小品」、確かに1曲3分とかだけれど、結果としてCDでは30分ほどの長さの大曲になってるのはどういうことか。

音楽としては、やはりロマン派の域を出ない。ブラームスとかのあたり。

「メヌエット=カリカチュア」、なるほど軽妙なリズムがちょっと諧謔的な雰囲気を。

演奏には作曲家の娘が楽譜を用意しています。解釈には問題ないでしょう。

Alberto Ginastera

Harp Concerto Op.25, Estancia Op.8a, Piano Concerto Op.28

Nancy Allen,Hp. Oscar Tarrago,P.

Orquesta Filarmonica de la Ciudad de Mexico Enrique Batiz,Cond.

1989 ASV CD DCA 654

アルゼンチンを代表する作曲家アルベルト・ヒナステラ(1916-1983)の代表作を集めた名盤的存在。

彼の作風は初期の国民学派的存在から晩年の前衛バリバリまで幅広いものですが、

「ハープ協奏曲」はその丁度過渡期にあたる作品。ハープ主体の美しい南米的メロディに、

野蛮な前衛的和音と結びついた激しいリズム。数あるハープの協奏曲の中でも人気でよく演奏されます。

ごつごつしたリズム・オスティナートに支えられながら劇的に音楽が進む第1楽章。

美しく、不気味に広がる第2楽章、そして長い華麗なハープのカデンツァ。

それが盛り上がった頂点で荒々しい第3楽章へ(本当はカデンツァから第3楽章)。

打楽器がうなり、ホルンが吼え、ハープが乱舞する。メロディの格好良さが荒さと美しさをぎりぎりでつなぎとめる。

「エスタンシア」は一番知名度・演奏頻度共に高い曲。また、彼の曲のみならず南米音楽の中で自分が一番好きな作品です。

彼初期の作品で、そう前衛的でもない故に人気も高いです。

1曲目「開拓者たち」の強烈な6/8リズムの踊りからして鮮烈。激しいオスティナートに支えられながら音楽が進む。

2曲目「小麦の踊り」は優美な6拍子音楽。南米の香り漂うムーディーな一品です。

3曲目はホルンとティンパニ主導による、いろいろ激烈な変拍子音楽。スコア見たことありますが、3/4と9/8と5/8の混合でした。

4曲目、「マランボ」は後半なんかもう、とにかくテンションでぶった切りたくなる執拗なオスティナート。

でも、演奏者としてはたぶん死にたくなるほどの熱狂音楽。

「ピアノ協奏曲」は1961年の作品、ヒナステラが随分前衛手法に手を染めてきた頃の曲。

冒頭のカデンツァからごりごりと爆発していく様は、南米の民族性と前衛が合体した結果。

かと思えば第1楽章、変奏の一部や第2・3楽章では神秘的に暗く妖しく旋律が蠢く。緩急激しすぎです。

第4楽章は大爆発、これ以上にない熱狂と混乱、リズムと衝撃音の乱舞。もうたまりません。

彼の前衛的傾向を持った音楽の中では、劇的でもあって代表的な立場にあります。

その激しさ故に第4楽章がプログレアレンジされたのは有名な話。

レブエルタスにも通じるけれど、とにかく全曲通して打楽器が微妙なリズム叩きまくり。

まあこういうリズム仕掛けが楽しいからこの曲にハマっているんだけれどね。

そしてバティスの指揮が彼の音楽に似合うこと似合うこと。彼の「爆演」がここまでマッチする音楽は無いです。

「エスタンシア」なんて、トロンボーン抜きの二管編成であることが理解できないほど。

1回聴いてぶっ飛ぶべし。

Alberto Ginastera

The Piano Music of Alberto Ginastera

Milonga Op.3, Danzas Argentinas Op.2, Poce Preludios Americanos Op.12,

Suite de Danzas Criollas Op.15, Rondo Sobre temas infantiles Argentinos Op.19,

Piano Sonata Nos.1-3 Op.22,53,55

Alma Pethersky,Piano

1994 Lontano Records LNT106

アルゼンチンの代表的作曲家、アルベルト・ヒナステラのピアノ作品集。ほぼ作成順に収録。

「ミロンガ」は彼の最初の歌曲を自身がピアノソロに編曲したもの。

簡素な伴奏音型に柔らかなメロディが気だるく、美しく歌われる。

「アルゼンチン舞曲集」は彼初期の傑作。特徴的な音型の1曲目、「エスタンシア」の「小麦の踊り」みたいな2曲目、

1曲目のリズムを基にしながらも激しく踊り狂う3曲目、短いながら非常に演奏効果の高い組曲です。

特に3曲目はアンコールでも独立して演奏されるくらい。カッコいい。

「12のアメリカ大陸風前奏曲集」は、構成的には前後半6曲ずつで分けることができます。

激しく動く1・7曲、叙情的な2・4と8・10曲と言った具合に対応しています。ただ、内容自体はどこがアメリカンなのかちょっと微妙。

「組曲「クレオール舞曲集」」は短い5曲からなる組曲。

様々な形式で繰り広げられる民謡は、どれも魅力的な旋律を持つ上に音響的なバラエティもあり、比較的人気が高いようです。

「アルゼンチン童謡の主題によるロンド」は短くも溌剌とした、印象的な舞曲。

明るく軽いリズムがこの作品集の中では浮き立って聞こえます。

「ピアノ・ソナタ第1番」は彼のピアノ曲では「アルゼンチン舞曲集」と並ぶ名作。

リズミカルでエネルギーに満ち、パーカッシブですらありながら非常にメロディアスでもある第1楽章。

早いテンポでありながら神秘的で妖しげ、パンパ的な楽想も直接現れ不思議な印象を持つ第2楽章。

広い音域をカバーしながらも音数少なく、南米の笛のメロディを思わせる第3楽章。

民族的なメロディがパーカッシブに激しく踊り狂う第4楽章。

ストラヴィンスキーやプロコフィエフなどの近代的な作品に近いはっきりとした構成で聴きやすい。

「ピアノ・ソナタ第2番」は作品番号を見ても分かるように、作曲年代が一気に飛ぶ。その間実に29年。

不協和音の重いリズムに支えられたリズミカルな第1楽章。

夜想曲の性格を持った「Harawi」とスケルツォ的な「Scorrevole」などの組み合わさった神秘的な第2楽章。

低音域の強烈なオスティナートに支えられた、トッカータ形式の第3楽章。

晩年の作品ではありますが、前衛の持つ緊張感と民族音楽の荒々しさが融合した素晴らしい作品。

「ピアノ・ソナタ第3番」はヒナステラの遺作、死の僅か6ヶ月前の作曲です。

作曲の方向性は第2番と変わりませんが、単一楽章の中により短く要素を詰め込んだ、力強い音楽。

ヒナステラは、死の直前までその作風の漸次的な前衛への傾倒にも関わらず強い民族色を打ち出してくれました。

演奏者はブエノスアイレス出身の女性ピアニスト、スペインや南米系作品を主なレパートリーにしているようです。

力強さはありませんし無難な演奏ではありますが、そのルーツが作品解読に大きく貢献していることは間違いないでしょう。

お陰で十分に聴きごたえはあって楽しめた。ただそれでもリズムは重過ぎ。

Alberto Ginastera

The Complete Piano Works

Danzas Argentinas Op.2, Tres Piezas Op.6, Piezas Infantiles, Poce Preludios Americanos Op.12,

Suite de Danzas Criollas Op.15, Rondo Sobre temas infantiles Argentinos Op.19,

Piano Sonata Nos.1-3 Op.22,53,55

Michiko Tsuda,Piano

2000 Cypres CYP1625

ヒナステラのピアノ作品全集。ただし原曲ではないためか「ミロンガ 作品3」はカット。時系列に沿って収録。

「アルゼンチン舞曲集」、あっさりと流しますが流れがスマートで聴きやすい。

特に第3楽章はこれくらいは疾走してくれないと、やっぱり聴いていて楽しくない。

「3つの小品」はアルゼンチンの3地域のポートレートのようなもの。

簡素な落ち着いた響きで聴かせてくれます。第2楽章の装飾音型は印象的。

「童謡小品集」は1942年に作られた作品番号なしの小品。3曲で2分という、簡素だけれど彼らしい民謡編曲。

「12のアメリカ大陸風前奏曲集」はいつ聴いてもアメリカに聴こえない程のアルゼンチン臭。

なにしろ3曲目が「Danza Criolla」の時点で厳しいのでは(Criolla=クレオール≒植民地やそこの人々。

アメリカもそうではあるけれど、この場合普通はアルゼンチンが先に連想されてしまいます)。

曲名の献辞にコープランドとヴィラ=ロボスがある事を見ても、アメリカ=新世界の意味なんでしょう。

でも曲はいい曲。最後のコラール風な感動的大団円までバラエティ豊かに聴けます。

「クレオール舞曲集」の1曲目は個人的に大好き。実はASVのヒナステラシリーズに収録の

ギターアレンジが凄く良いんですよ。南米っぽくて。まあそれを抜きにしても、

一番ヒナステラの作品でリズミカルさだけでなく甘い美しさが同時に聴ける作品だと思います。

「アルゼンチン童謡の主題によるロンド」は日本人が弾くと、どうしてもヒナステラっぽい響きになりにくい。

別に全然悪くないし素晴らしい演奏だけれど、せっかく音楽自体は近代的な素直さがあるのだから

ヒナステラらしいアクを混ぜた方が面白いのでは、と思ってしまうのです。

「ピアノ・ソナタ第1番」は演奏頻度が高く人気が高く自分も気に入っています。

基本的にテンションが高く、内容も比較的わかりやすい。この第4楽章の演奏は爽快です。

「ピアノ・ソナタ第2番」は主に北アルゼンチンの音楽に影響を受けたという3楽章15分弱の作品。

ちなみに第1楽章で元になっている民族音楽は「Palapala」といいます。他意はないよ?

この演奏は流石に速すぎる気が。第3楽章の重々しいオスティナートはもっと遅い方が迫力が出る。

遺作の「ピアノ・ソナタ第3番」、こうして聴くとごつごつした輪郭が強調される。

晩年になるほど曲の力が増すというのは凄いことだなあ。

演奏者の津田理子はスペイン系音楽を得意とするチューリッヒ在住のピアニスト。

どの曲もペダルを多く使いながらも爽快に快速テンポで鳴らしてくれる。

Alberto Ginastera

Glosses sobre temes de Pau Casals Op.48 & 46, Variaciones Concertantes Op.23

London Symphony Orchestra Israel Chamber Orchestra Gisele Ben-Dor,Cond.

2010 Naxos 8.572249

ヒナステラのオケ作品集が、なかなか豪華な布陣でNaxosから。

「パブロ・カザルスの主題による変奏曲」は、その名から推測できるようにカザルス生誕100周年のために書かれた作品。

作品48のほうは管弦楽版。ロストロポーヴィチが弦楽のための作品だったこれを管弦楽で演奏したいと言ったために実現。

木管の落ち着いた出だしから始まり、前衛的なシーンと交差しながら美しく曲は進む。

カザルスが作編曲したカタルーニャ風の旋律をベースにしているため、基本聴きやすい。

最後も混沌としながらも熱狂の渦に終わるあたり、ヒナステラの曲はかっこいい。

彼後期の作品でこれだけ普通に聴ければ十分すぎますね。第4曲には有名な「鳥の歌」が出てきます。

「協奏的変奏曲」は作品23なのでかなりさかのぼり、「ハープ協奏曲」とかの時期。

音楽の勢いも協奏曲と非常に似ているので、その高揚感は並じゃありません。

彼お得意のガウチョ節が思いっきり聴ける、各楽器の個性が発揮された作品です。

そういう意味では、ブリテンの「青少年のための管弦楽入門」っぽい移り変わり。

これだけ演奏団体がイスラエル室内管弦楽団。さすがに「カザルス」のロンドン響と比べると分は悪いですが

音の微妙なアクと弾けるような勢いは音楽を生き生きと見せてくれる。

ヒナステラ作品の演奏でこれはとても大事だと思うので良かった。

さて「カザルス」オリジナルは弦楽五重奏と弦楽合奏のためのという、なかなか珍しい組み合わせ。

こうやって聴くと、音楽の淡さと響きの不協和が双方ともに際立ってくる。

特殊奏法の嵐と情緒豊かな部分の対比がよりはっきりと響きます。

演奏、ベン=ドールの実力はNaxos再発も行われた「パナンビ」「エスタンシア」の全曲演奏で把握済み。

この人は少なくとも、ヒナステラを振らせたらはずれはない。

Alberto Ginastera

Estancia

Estancia Op.8a, Concierto para Arpa y Orquesta Op.25,

Obertura para el 'Fausto' criollo Op.9, Variaciones Concertantes Op.23

Magdalena Barrera,Hp. Orquesta Ciudad de Granada Josep Pons,Cond.

2003 harmonia mundi HMC 901808

スペインはグラナダのオケによるヒナステラ作品集。ハルモニア・ムンディからこんなの出るんだ。

まずは代表作の「エスタンシア」、第1曲なんかは結構健闘していて十分楽しめる。

第2曲のためながらゆっくりと紡がれる細い線の響きも良いし、第3曲の変拍子もさらっと当然のように進めてくれる。

第4曲の「マランボ」もなかなか活気よくて楽しい。熱気をそのまま音に出せるのはスペインらしいなあ。

ただ、なんというか、洗練されていない雑然としたものが悪い方向に出てしまっているのが残念。

荒々しく音楽に出たりとかすれば盛り上がるんですが、散漫な感じになっちゃってる。

音楽の表現しているものはむしろ十二分に平均以上の出来なので、技術不足がとっても惜しい。

「ハープ協奏曲」も基本的な印象は同じ。ただこちらは幾分まとまって聴こえます。

第3楽章の後半なんか、テンポは特に早くないですがそのごつごつした激しい輪郭をよく表現してて良し。

ハープ独奏はあっさりとしてはいますが、クリアだし技術もあるので十分楽しめる。

「クリオールのファウスト序曲(Overture to the Creole Faust)」は「エスタンシア」と同時期の作品。

エスタニスラオ・デル・カンポ(Estanislao del Campo,1834-80)の文学作品を元にした8分ほどの音楽。

堂々としたユニゾンの序奏から次第に盛り上がり、激しく熱狂的な主部へ。

エスタンシアの1曲目を明るくすれば似ているかな。実際同じモチーフが使われています。

ホルンなどのゆったりとした中間部やフーガ風の展開を挟み、冒頭のファンファーレから熱狂的な踊りへ戻り、さっと終わる。

なんか普通に南米作曲家の曲、って印象だなあ。悪くないけれど、ヒナステラらしい音楽の腹黒さが薄い。

「協奏的変奏曲」はヒナステラの主観的民族主義時代の曲。ようは「ハープ協奏曲」と同時期。小編成。

ハープとチェロの奏する美しい主題に始まり、各楽器に焦点が当てられながら快活で劇的に進行します。

中期の作品にしてはかなり綺麗というか爽やかで、実に聴きやすい。

トロンボーン(とトランペット)の変奏がコントラバスソロの変奏の3分の1もなくて個人的にちょっと残念。

これは演奏・録音も実に良い。小管弦楽のための作品のお陰でコンパクトな響きが楽想にマッチする。

ただ一番最後のティンパニ、てめーは締めだけ派手に間違えやがったから絶対に許さん。

全体的にも、指揮者と団体が真摯に音楽を創り上げようとする心意気が見えて楽しい。

「エスタンシア」は第2曲「小麦の踊り」の作り方が特に素晴らしいです。

ただ前述のような技術と、低音が全く響いてこない録音(演奏自体もそんな感じ)が相当マイナスに。

このCDは「協奏的変奏曲」を聴くために買うのが一番良い選択だと思いますね。

Janice Giteck

Breathing Songs from a Turning Sky, Thunder,Like a White Bear Dancing, "Callin' Home Coyote"

The New Performance Group Matthew Kocmieroski,Cond.

1988 mode 14

ニューヨーク出身、ミヨーやメシアンに師事しガムラン音楽やガーナのドラミングを勉強した

女性作曲家ジャニス・ギテック(1946-)の作品集。mode初期のカタログから。

このころはまだカセットリリースもしてたんだな…と感慨深くなる、片隅に"Also on Cassette"の文字。

「移ろう天空からの息吹の歌」は17世紀ユダヤの神秘学や5音音階を元にした、実にガムラン風の旋律を使った音楽。

演奏者らの息づかいを考慮した音楽づくりで音楽の意識が聴衆らに入りやすいように考えているらしい。

短い音楽が連続していますが、なかなか気軽に聴ける、けど占い意識の入った不思議な綺麗さの曲。

比較的長いトラック、トラック5のミニマルにも聞こえる輝かしい音楽なんかは凄く好みでした。

最後の10曲目は一番長く、木管の長い旋律がゆったり伸びる所に打楽器がでんどんと思いっきり入ってくる摩訶不思議楽章。

あと、7曲目はどうも音なしの楽章なのか気になって仕方ない。

「白熊が踊るような、雷」はネイティブ・アメリカンのテキスト(Ojibwa族)を使ったもの。

太古の祈祷師というかヒーラーを音楽の根幹にイメージしたものなので、神秘的な雰囲気は激増。

おかげで、音楽としては特殊奏法も少し入った、綺麗ながらも不穏げな音楽に。

幾分混沌とした、けれど物語りにはきちんと合わせた進行。むしろ音楽は物凄く儀式的。

「コーリン・ホーム・コヨーテ」はテノール独唱にベースとスチールドラムというなかなかな編成。

詩人Lewis MacAdamsによるラジオ朗読がアイデアの元らしい、ユーモアも詰め込んだ変な軽快さの作品。

音楽もどこか他ジャンルの音楽にふらふらと揺れるし、歌唱は歌詞もあって鳴きまねしたりかなりルーズ。

系統としては同じmodeだしピーター・ガーランドとか近い感じでしょうか…まああっちの方が民族音楽的にガチですが。

こちらのほうがより現代の音楽の枠組みの中に民族音楽のエッセンスを持ってきている感じ。

お蔭で、曲によって聴きやすさはかなりまちまちになりそう。

なかなか面白いとは思うけど、ピーター・ガーランドと比べると分が悪い。

Philip Glass

Music with Changing Parts

Philip Glass,E.Org. etc.

1994 Elektra Nonesuch 7559-79325-2

フィリップ・グラスの初期(1971)の作品。

メランコリックというか切ない感じの旋法的な断片がひたすら繰り返される。

エレキオルガンが幾重にも重なりながら少しづつ内容を変え、そこにサックスやフルートが入ってくる。

一回展開内容ががらりと変わると、そこからはさらに展開がゆっくりになる。

このあたりの音楽はライヒにも通じる内容で、非常に瞑想的。

実に素晴らしい1曲60分が味わえます。

やっぱりグラスは初期作品の方が断然素晴らしいと自分は考えているんですが如何でしょう。

まあライヒも同様な評価が多いですけれどね。でもライヒはまだ近作も良作が多いと思える。

この本当の意味でミニマリスティックな作品群こそ、彼の作品として残るべきものだと思います。

Daniel Goode

Tunnel-Funnel, Fiddle Studies

The Crosstown Ensemble Eric Grunin,Con. Peter Standaart,Fl. Libby van Cleve,Ob.

Richard Cohen,S.Sax. Ronald Krentzman,Cl.

1998 Tzadik TZ 7029

カウエルやオリヴェロス、オットー・ルーニングに師事、クラリネット奏者としても活躍。

人によってはGamelan Son of Lionのメンバーと言った方が明らかにわかりやすいダニエル・グード(1936-)の作品集。

「トンネル=ファンネル」(1985)は彼が子供のころに抱いていたミニチュア列車の夢に始まり、

そこから導き出す幻想的で詩的な思索をとりとめなく綴ったもの。

ふわふわとした五音音階をベースにした重なりが広がり、そこから次第に

動きがミニマルに変化していた冒頭から次第にクラシカルでドラマティックなものが現れだす。

そして、それらの要素が絡み合って、不思議な風景がどんどんと入れ替わっていく。

各種フルートとトロンボーンが4人づつに弦が5人、打楽器にピアノという変わった編成。

ただ、この管楽器選択により夢想的なイメージと

そのなかで響く機関の音のような連想が音響から素直に連想できる点は良い。

作風は、はっきりとガムラン趣味とミニマリズムに支えられたもの。

ただ、そのミニマル嗜好はプロセス処理方面のみに向いています。

そのことは、後半に収録された「フィドル・スタディーズ」(1981)を聴くとよくわかる。

冒頭、木管4学期のユニゾンで演奏されるシンプルな下降音型が

次第にヘテロフォニックに変形し、細部をどんどんと付け足していく。

単純だけれど面白い、ミニマリズム好きにはたまらない一枚でした。

Annie Gosfield

EWA7, Flying Sparks and Heavy Machinery

Annie Gosfield,sampling Key. Roger Kleier,E.g. Ikue Mori,Erectronics Jim Pugliese & Sim Cain,Dr.&Perc.

Hans-Gunter Brodmann & Matthias Rosenbauer,metal factory Perc.

Flux St.Q. and Talujon Perc. Q.

2001 Tzadik TZ 7069

アニー・ゴスフィールドは、ニューヨークのダウンタウンに拠点を置く作曲家・キーボーディスト・インプロヴァイザー。

女性の方ですが、その作風はまるでウストヴォルスカヤのような攻撃性に溢れています。

このCDに収められた2曲は、どちらも機械や工場音をモチーフにしたもの。

「EVA7」、荒漠としたノイズの中から、ギターのうめきが聞こえてくる。

金属のきしむ叫びに、メタルパーカッションやスネアが鋭く響き、プリペアドピアノ風の冷たい音が広がる。

演奏者の実際の演奏に混じって、機械音が重々しく鳴り響く。

曲調としては、時にリズミカル、時にフリー。具体音のため、かなりノイズ音楽や音響系の音楽に近い。

「Flying Sparks and Heavy Machinery」の方は、弦楽と打楽器の4重奏コンビで、幾分クラシカル。

打楽器の激しい動きとは対比的に、弦楽器はささくれたドローンを冷徹に伸ばしていく。

それはやがて一体となって、がさついた機械的な動きを提示しながら、ぎくしゃくした音楽を展開します。

音の力は、主に特殊奏法から来るものが多め。

なんだろう、これはこれで凄く楽しめたけれど、ウストヴォルスカヤよりマイナーな存在であることがなんとなく納得できてしまう。

どうにも、単純な音の暴力でも、構成力で聞かせるわけでもない。

やはり即興風味の濃い部分が、押しの弱さに繋がっている感じ。

とはいえ、聴いて損はない人ですね。

モートン・グールド

ラテン・アメリカン・シンフォニエッタ -Morton Gould Conducts Morton Gould

Fanfare for Freedom, Quick Step, Latin-American Simphonette,

Cotillion, Windjammer, Philharmonic Waltzes, Festive Music

The London Symphony Orchestra Morton Gould,Con.

1986 JVC VDC-1153

アメリカの巨匠作曲家であり、指揮者でもあるグールドの自作自演作品集。グレン・グールドじゃないよ!

「ファンファーレ・フォー・フリーダム」、1分半の短い曲ですが非常にカッコイイ。

この曲、第二次大戦中の戦意高揚のための以来作品の一つなので日本人にとっては成立の経緯が微妙ですが。

でもこれやったら盛り上がるだろうなあ。細かいパッセージだらけで大変だろうけれど。

「クイック・ステップ」、初期アメリカの社交ダンスの一つで、やはり速いテンポで非常にノリがいい。

なお、「Symphony on Marching Tunes」の第3楽章です。

「ラテン・アメリカン・シンフォニエッタ」、もう説明不要の彼の代表作ですね。

ラテン音楽のノリがそのまま管弦楽に持ち出されていて楽しいです。

それでいて構成はしっかり古典的な交響曲のそれをある程度で守っている。

やっぱりポップな音楽ならこれくらいの作りこみで聞かせないと。

「コティリオン」、19世紀フランスで流行った舞曲がもと。バレエ原作からのナンバー。

イングランド系の宗教歌の影響が強いらしく、確かにちょっと旋律の色合いが何時もと違う。

「ウィンジャマー(帆船)」はもとは同名の映画音楽から。

題の通り、優雅に航行する様子がありありと描き出される美しい曲。

「フィルハーモニック・ワルツ」は名の通りNYフィルハーモニックの委嘱。

ファッションショーの伴奏として書かれた、にしてはなかなか激しい、変則的なワルツ。10分かかります。

最後の「フェスティヴ・ミュージック」、トランペットソロが印象的。後半なんて殆ど協奏曲です、すげえ。

ジャズ・トランペッターのビックス・バイダーベックに敬意を示したものだそう。

演奏はまあ自作自演ですし粗はなし。綺麗にまとまりすぎかなとは思いますが。

Olivier Greif

Sonate de Requiem Op.283, Piano Trio

Emmanuelle Bertrand,Vc. Pascal Amoyel,P. Antje Weithaas,Vn.

2006 harmonia mundi HMC 901900

ベリオに師事し、生涯調性的な音楽を描き続けたオリヴィエ・グレフ(1950-2000)。

ポーランド系の血筋で父親がアウシュビッツからの生還者だったためか、

作品リストには生と死を見つめるようなタイトルが並びます。

だから、というわけではないかもしれませんがショスタコーヴィチやブリテンの流れを汲む様な

音楽を作り、彼らの音楽に傾倒するような作風でした。

チェロとピアノのための「ソナタ・ダ・レクイエム」もその流れに入るでしょう。

母親の死を契機に書かれた79年の作品を93年にフィンランドで再演する際に改作したもの。

染入るようなチェロの旋律と、透き通るようなピアノの伴奏。

時に激しくむせび鳴きますが、暗くも機能和声の範囲内でかっちりと組み上げる。

様々な引用による音楽の記憶、死と幻想を描写するような深くもふわふわした響きです。

「トリオ(ピアノ三重奏曲)」は1998年、晩年の作品。

衝撃的なクラスターで幕開け、ナポリの歌の引用を初めとして第1楽章の異常なテンションは鳥肌が立つ。

ショスタコーヴィチのようなテンションを持ちつつ、さらに錯乱するような激しさで畳み掛けてくる。

中間2楽章の怪しさは晩年グレツキにも近い感覚を味わえます。

近年評価が高まっていますが、確かに前衛とは違う作風。

でもこの調性音楽をさらに独自路線で開花させた音楽はとても素晴らしいです。

Alexander Gretchaninov

The Liturgy of St. John Chrysostom Op.13 No.1

Cantus Sacred Music Ensemble Ludmila Archavskaya

Olympia OCD 447

アレクサンドル・グレチャニノフ(1864-1956)はタネーエフやアレンスキ、リムスキー=コルサコフに師事したモスクワ生まれの作曲家。

ロシア革命によりロシアの楽壇から冷たい目で見られるようになり、パリやニューヨークで晩年を過ごしました。

彼は5つの交響曲を初めとする管弦楽作品や室内楽も多く書いていますが、

彼の名が後世に残っている一番の理由は、彼がロシア正教の宗教音楽の編纂・作曲を行っていたからでしょう。

彼は両親が熱心な信者だった環境もあって宗教音楽をライフワークに組み込むことにしたのです。

この「聖金口イオアン聖体礼儀」は、まだ彼の初期のころの作品。

はっきりとした中世宗教音楽の体裁を持っていて、例えばグレゴリオ聖歌のようなものと遜色ありません。

しかし、合唱の和声は非常に近代的。(旋律線から見れば)とても複雑な和音が華を添えます。

グレチャニノフはこれを作る際、チャイコフスキーのそれを強く意識して作ったようですが、たしかにその後継的な音の響き。

ずっと聴いていると私みたいな人間にはきついですが、それでも、なかなかいい出来の宗教歌だと思います。

グレチャニノフの作品を聴くのはこれが初めて。管弦楽曲ではどんな音を聴かせてくれるんでしょうか、楽しみです。

Ragnar Grippe

Requiem, Shifting Spirits

Madeleine Kristoffersson,Sop. Ragnar Grippe,Synth.

1997 BIS / King KICC215

ストックホルム出身、リュック・フェラーリに作曲を師事したラグナール・グリッペ(1951-)のレクイエム。

1曲目でシンセをバックに美しい音楽を披露・・・かと思ったら、2曲目はいきなり切迫感のあるニューエイジ系テクノ。

その後もシンセロックやらテクノポップやらいろんな音楽がもうばらばらと。

シンセを駆使した、まさにジャンルの概念をあざ笑うような曲です。

そういったコンセプトとしては確かに聴く価値があった。気軽に聴ける曲ばかりだし。

ただ、いかんせんシンセは進化の激しいもの、これが作曲された1994-5年の最新技術は

もはや過去のものになっています。その今ではチープとしかいえないサウンドがその証拠。

それとも、ニューエイジだからこんな響きで良いんでしょうか。とにかくこの響きは趣味に合わない。

「シフティング・スピリッツ」はスウェーデンへの移民の様々な言葉を集めたもの。

彼らの雑多なありとあらゆる感情を音楽に反映することはジャンルレスな「レクイエム」に通ずるものがあります。

シンセ音源を使う点は変わりませんが、こちらでの作り方はあくまで音声のカットアップがメイン。

背後でドローンと比較的ささやかなリズムを刻むくらいで、まだこちらは私の性に合いました。

ただ、師の音楽を少しでも連想したら終わりです。こちらはあくまで聴きやすく、シンプルに。

Gerard Grisey

Les Espaces Acoustiques

Prologue, Periodes, Partiels, Modulations, Transitoires, Epilogue

Gerard Causse,Vla. Ensemble Court-Circuit Pierre-Andre Valade,Cond.

Frankfurter Museumsorchester Sylvain Cambreling,Cond.

2001 Accord 465 386-2

スペクトル学派の代表格ジェラール・グリゼー(1946-98)の代表作、「音響空間」。

演奏会をほとんど聴かないせいで08年の日本初演を逃していてショックでしたが、ようやくCDで入手。

第1曲「プロローグ」。ヴィオラ独奏のための部分。一つのEを中心とする短い主題を軸に、次第にそれを変形していく。

Eとその倍音から旋律のほとんどが出来ているため、旋法的というかどこか調性的で非常に聴きやすい。

これが17分をかけて徐々にノイジーな特殊奏法まで発展する。この迫力がソロとは思えないほど凄い。

それが落ち着き、ソロがゆるやかにうねる迄になるとアッタッカで第2曲「ペリオド」へ。

コントラバスの低いうねりが入ってきて、次第に7人のアンサンブルによる音がヴィオラの周りにふわふわと集まってくる。

ヴィオラのD音から広がる倍音の帯から広がる音響とリズムのノイジーな展開。

そして18人の奏者のための第3曲「パルティエル」へ。ほぼ同一の和声がリズムの力で重苦しく吼え、

基音をスペクトル分析された結果による和声が妖しく花開く。

木管の速いパッセージが頭上から下りてくるような部分の美しさなどは格別です。

33人の奏者のための第4曲「モデュラシオン」、E音の倍音分析によって全曲が形作られています。

明滅のような冒頭が過ぎた後の部分、不協和音なのに喩えようのない美しさで、幻想的。

この部分、全体的に激しい動きは少なく、ひたすらに倍音が移ろっていくさまを堪能できます。

84人からなる管弦楽のための「トランジトワール」、ここらになるともう音響の密度がやばい。

これまでに現れたパッセージなどを見せながら、それを元に極大から極小まで幅広い響きが繰り広げられる。

最後の「エピローグ」はホルン4台と管弦楽のための曲。

前曲のヴィオラソロに帰結した音楽をさらに広げて新たな事象に展開しようとするような、混沌とした渦。

ホルンのクラスター的で激しい咆哮に合わせるかのように衝撃音が響き渡る、

いままでとかなり印象が違う音楽で、この90分の音楽は終わりを迎えます。

作曲に10年以上もかけたこの大作、音楽的には盛り上がりなんかがきちんと設定してあってとても聴きやすい。

音響的な響きの美しさや荒々しさとも相まって、非常に楽しく聴けました。

あとはライヴで聴いて、そのさらなる響きの緻密な構成美を楽しむだけなんですが、果たしてその日は来ることやら。

Georg Friedrich Haas

Einklang Freier Wesen, "....", Nacht-Schatten, 1. Streichquartett

Georg Schulz,Acc. Dimitrios Polisoidis,Vla. Klangforum Wien Sylvain Cambreling,Con.

1999 ORF CD 194

ゲオルク・フリードリヒ・ハース(1953-)はグラーツ出身の作曲家。

チェルハに作曲を学び、IRCAMでもコースを受講しただけあってスペクトル学派の一員でもあります。

10の楽器のための「自由な形式の調和」、幾分か調性的な展開を中核に持ちながら、

持続的な流れの中でふらりふわりと音が跳ね、特殊奏法のノイズがきらめく。

「....」はアコーディオンとヴィオラの二重協奏曲。より沈黙的なテキスチャのなかで、音が静かに明滅する。

こういう部分を聴いていると、彼が「独のスペクトル学派」と言われるのがよくわかる。

「夜-幻影」も似た傾向。まあこのCDの収録曲は全て90年代の作曲だしね。

「弦楽四重奏曲第1番」は30分を超える大作。比較的有名な方の作品でもあるでしょう。

各楽器が密接に絡みながら少しづつトレモロで和音を変化させてゆく。

高音偏重の音響はなんかスペクトル学派っぽく思う。

でもその作り方はその師匠であるシェルシや、彼の基本理論のマイクロポリフォニーを使った

リゲティの作品にむしろ似ている気もしてしまう。

どの曲も、まるで夜の静けさ・美しさを音楽にしたようなもの。

実際、作曲者も夜に対して特別な感覚をいだいているようです。

自分も、そのセンスが気に入りました。格別にどうというわけではないけれど、聴いていて落ち着く。

音楽の展開もそこまで前衛ではなく、ある程度、古典音楽の盛り上がりのような要素が受け取れます。

シルヴァン・カンブルラン&クラングフォーラム・ウィーンの演奏もいいですが、

その夜想曲のような色合いの強い音楽たちを的確に伝えてくる録音が良い。

ああ、なんでORFは解説に英語がないんだ・・・

Georg Friedrich Haendel

Royal Wireworks Music, Concerto a Double Choeur No27, Concerto No10

Pierre Pierlot,Ob. Ensemble D'Instrumrnts a Vent et Percussions

Orchestre de Chambre Jean-Francois Paillaed Jean-Francois Paillaed,Con.

1985 Erato RECD-2820

ジャン=フランソワ・パイヤールによるヘンデル作品集。

目的の「王宮の花火の音楽」。序曲、途中のホルンの掛け合いがやたら強烈でびびる。

というか、他の端々でもなかなか気合の入った音の切れ味でカッコいい。

それもそのはず、ここで収録されているのは弦楽器の加わった改訂版ではなく軍楽編成の原典版。

国王ジョージ2世の希望によるものでヘンデルの意図とは違うものではありますが、

このクリスピーな音響は、よりこの音楽を野外で効果的に聴かせることができます。

こうして聴くと完全に吹奏楽。この曲吹いたのが懐かしい。

「複協奏曲第27番 変ロ長調」、2つの木管楽器群をアンチフォンとして置いたバロックならではの方法。

聴いていて、かなり広い空間で演奏される意図があったのがよくわかる響き。

対立的な音響がはっきりしないと、この曲の魅力は半減でしょう。

「オーボエ協奏曲第10番 ト短調」は初期の作品。

確かに拙さも残る。というか、私には物足りない感じが残る。

まあ俺の好みじゃそう思うのも仕方ないか。

今となっては古さを感じる録音技術、でもこれもまた自分は好き。

というか、これくらい荒々しさが伝わる演奏のほうが好みだなあ。

Peter Michael Hamel

Transition

1983 Kuckuck 12063-2

ペーター・ミヒャエル・ハーメルはジャーマンロックのアーティストであると同時に現代音楽作曲家でもあります。

このアルバムは、自作自演による彼のピアノなどの作品集2枚組み。

表題曲、美しい流れるような旋律の合間に、クラスターを思わせる狭い範囲の不協和音が入る。

基本的には、エキゾチックだったり印象派だったりヒーリングだったりする流麗な曲だけれど、

構造のところどころに現代音楽のちぐはくさや先鋭さが感じられる。

プリペアド・ピアノによる「Mandala」は、下降音形の印象的な冒頭で開始。

終始こつこつからころとモチーフが変わりつつ動き回る中、時折長いメロディーが顔を覗かせる。

現代音楽的なモチーフも見られますが、構造以外は大して前衛ではない、ちょっと薄暗いアフリカンな曲。

CD2「Let it Play」「Transpersonal」は単純な音形の綺麗な曲。メルテンを明るくして流麗にさせた感じ。

「Apotheosis」はオルガンとシンセを使った、どろどろしたドローン作品。

前半、ぐちゃぐちゃと混沌の渦が迫りながら伸びてきます。思い切り不協和音の中からメロディ断片が響いてくる。

後半には荘厳で美しい瞬間もありますが、基本的にはそのまま。最後は儚い分散音で終わり。

まあ悪くなかった。気軽に聴ける。ただ、下手するとメルテン以上に「綺麗なだけ」という感覚を覚えてしまう。

Peter Michael Hamel

Organum

1986 Kuckuck CD 074

ピーター・ミヒャエル・ハーメルの代表作「オルガヌム」。

オルガンの流れるような、ミニマルでノスタルジックな伴奏に乗せて長い息の旋律がゆっくりと過ぎていく。

すごくグラス作品みたいな構成ではあるけれど、陰のある響きがちょっと違う。

淡くも古典的で美しいそのパイプオルガンの響きは、バロックのオルガヌム構造を意識する。

そして、その頂点でコラールが鳴り響き、ポストリュードのように神秘的な世界へ消えゆく。

このメインとなる第1部の構成がたまりません。

瞑想的な感覚と古典的な音楽構成を織り交ぜて、実に幻想的な感覚を誘ってくれる。

ドローンとは違いますが、それこそパレシュタインのオルガン諸作品のくれる感覚に近いものがある。

第2部は瞑想的なコラール。すごくメシアンみたいな響きで官能的。

もっとも、こちらのほうが耳障りは良くも悪くもすごく滑らか。綺麗なのは間違いない。

第3部は爽やかな和声に変えて、より盛り上がりを劇的なものに。もうすごくカッコいいですね。

ほら貝の音も添加的に使っているあたり、音色への微妙なこだわりが。

第4部はまたコラール風の動機で、淡くコーダを作る。

これはやはり彼の作品の中でも、実験音響やアンビエント寄りの中では最上のものでしょう。

Peter Michael Hamel

Vom Klang des Liebens (Of the Sound of Life)

Roger Woodward,Piano

2007 celestial harmonies 13256-2

ハーメル作品かつcelestial harmoniesですが、ピアニストがウッドワードだからとちょっと期待してみて購入。

各部分をいろんな作曲家/アーティストの追憶にしている、1992-2006年までかけて積み上げられた作品です。

冒頭のケージ追憶部分は良い感じに間の多い序奏で緊張感がある。

Tomatisへのクラスター風の盛り上がりからマイルスデイヴィスにあてた音楽でようやくいつも通りに。

ただ、マイルス風にちょっとジャズ入っているのでかなりカッコいい。いつもの3割増しくらいには。

予想通りの展開をのんびり聴いてると、突然音楽はまた立ち止まる。

今度はフェルドマンのパートなので、清々しいくらいに作風もオマージュ。不協和音が少ないくらいか。

Walter Bachauerへの淡いトレモロを挟み、Dane Rudhyarへ捧ぐ音楽に。

少々古典的な響きながらも、ちょっと低音反復がしつこかったり神秘的な旋律の光るいかにもルディア風音楽。

Pandit PatekarはインドにいたころのKhyalという音楽を学んだ師匠とのこと。

リディア旋法に基づいた旋律が演奏される、いかにもハーメルらしい音楽なんですが…

この旋律、途中まで明らかに「Organum」で使ってた旋律じゃ…まあ好きだから良いけどさ。

メシアンの曲ではそれ風の和声で良いんですが、次のシェルシはオスティナートなだけで全然シェルシじゃねえ。

まあハーメルらしい綺麗な曲だから良いけれど。クセナキス曲はふつーに不協和だけど無調までいってない。

息子に捧げられた、デイヴィス風音楽を挟んで、冒頭のケージで締め。

なかなか良い感じでした。真面目なハーメルを聞けた気がする。

Lou Harrison

Labyrinth

Suite, Fugue, Canticle No.1, Double Music,

Song of Queztecoatl, Fifth Symphony, Bomba, Labyrinth No.3

Maelstrom Persussion Ensemble etc.

2000 Hat[now]Art 105

ルー・ハリソン(1917-2003)の、1938-42年の間に作られた打楽器作品を収録。

殆どが演奏機会に恵まれない曲を聴ける貴重な録音です。

「組曲」からハリソンらしい、メタルパーカッションによる奇妙なユニゾンが聴ける。

「フーガ」、フレクサトーンやグロッケン等によるきらきらした曲。

「カンティクル第1番」、勢いの良い変則リズムで幕を開ける。

「ダブル・ミュージック」、なんでこれだけやたら有名なんでしょう。ジョン・ケージとの合作だから?

「ケツァルコアトルの歌」のケツァルコアトルとは、アステカの軍神のこと。

ちょっと毛色が違う、間やちょっとグロテスクな響きを使った曲です。

「交響曲第5番」はネタじゃなく本当に打楽器だけで交響曲としてしまったもの。

確かに、中身は他の曲より西洋的な振る舞いをしている。

「ボンバ」、単純なリズムで緊張感をかもす短い曲。

「迷宮 第3番」は長さ的にもこのCDのメイン。ユニゾン多めで力強く展開する、テンション高い4楽章構成。

彼の曲は全体的に、どこか原始的で力強く、けれどなんだか腑抜けた感じの音楽というイメージがある。

演奏、非常に力のあるたたき方で爽快です。かつ丁寧で構造も分かりやすい。

「ダブル・ミュージック」なんかはこれが一番いい演奏じゃないでしょうか。

Lou Harrison

Music for Orchestra, Ensemble & Gamelan

Seven Pastrales, New First Suite for Strings, Vestiunt Silve, Gending Chelsea,

Sanctus, Suite'Marriage at the Eiffel Tower', Philemon and Baukis, Cornish Lancaran,

Gending Alexander, Homage to Pacifica, Bubaran Robert, Suite from the Ballet 'Solstice',

Ariadne, A Summerfield Set, Canticle No.3, Third Symphony, Grand Duo for Violin and Piano

Brooklyn Philharmonic Orchestra Jody Diamond and the Lou Harrison Gamelan Group

Gamelan Si Betty Berkshire Chamber Singers

Cabrillo Music Festival Orchestra Romuald Tecco,Vn. Dennis Russell Davis,Con. & P.

2010 Nimbus NI 2571/74

ガムランを初めとした各国の民族音楽に魅せられ、それらを創作の最初から西洋音楽と並列化するような

姿勢を貫き、自作のガムラン楽器によるアンサンブルでも活動するなど、まさにバイ・ミュージカリティな

活動を行っていたルー・ハリソン(1917-2003)の管弦楽作品などを収めた4枚組の大容量アルバム。

Disc1。「七つの牧歌」は1952年の小オーケストラのための作品。

ヨーロッパ風ののどかな雰囲気・構成法にさりげなくインドの音楽要素を組み込んでいます。

ハリソンらしい、濃い口のガムラン趣味に西洋音楽のあっさりした響きが噛み合わさっていて、

パストラーレの音楽性も相まって、なかなかさらっと聴ける面白い音楽に仕上がっています。

弦楽のための「ニュー・ファースト組曲(新・第一組曲)」は1947年に書いた最初の組曲から

幾度もの手直しを経て、最終的に1995年まで校訂されたもの。

この作品はかなり普通、つまり西洋音楽の音楽より。もっとも、第3曲の踊りなんかはもろに東洋の旋律。

「Vestiunt Silve」は音楽学者で作曲家でもあるWilfrid Meller80歳の誕生日を祝うもの。

古いケンブリッジ地方の歌をもとにした、やはり素朴だけれども素材ゆえに透き通った響きの小品。

「ゲンディング・チェルシー」はダイアモンドとヴァージル・トムソンの文章をテキストにしたガムラン音楽。

合唱はどことなく普通の讃美歌調ですが、伴奏のことことしたガムランとのかみ合いが絶妙。

「サンクトゥス」は1940年、初期作品。特徴的なリズムを伴うピアノ伴奏の上で、

メゾソプラノ(本当はコントラルトのための曲)がふわふわと独特の旋律を歌う。

「エッフェル塔の結婚」からの組曲は1921年にコクトーが制作した映画のための伴奏音楽。1949年制作。

ナレーター(声はヴァージル・トムソンとハリソン自身)を合間に挟み、珍しく普通の響きな音楽。

まあフランスだし、そんなもろに民族音楽趣味も出せないでしょう。でも、これはこれで。

Disc2はアメリカン・ガムラン。「フィレモンとバウチス」はなんとダニエル・コビアルカに捧げられた作品。

この録音のヴァイオリンも彼が担当しています。最初は神秘的にころころと進みますが、

次第に楽器が増えて音楽は盛り上がりと広がりを美しく見せていく。

「コーニッシュ・ランカラン」は前曲と違う形式(さっきはSlendo、こっちはPelog)だからか

かなり神秘的でいかにもガムランとして想像するような響き。そこに入るエキゾチックなサックス。

「ゲンディング・アレクサンダー」はさらに内向的に美しい、クラシカルな形式のガムラン。

大曲の「太平洋へのオマージュ」は自作楽器を含むガムランアンサンブルにハープやファゴットを加え、

マーク・トゥウェインの文章などを織り交ぜ、太平洋を囲む各国の音楽を内包したまさにグローバルな作品。

でも、いかにもなエキゾチックさでなく、本当に構成の段階から不可分なまでに新しく音楽が練り上げられているこの凄さ。

ハリソンの音楽の真価を見ることができる傑作です。

「ブバラン・ロベルト」におけるガムランとトランペットの、それぞれが独立した古典的な響きを保ちながら

はっきりとお互いを引き立てあう組み立て方も実に見事。個々で聴いてもはっきりと音楽になっているのにかっちりかみ合う。

Disc3。「ソルスティス」からの組曲(1949)は同名のバレエ音楽をもとに30分弱の2部構成音楽にしたもの。

コントラバスとチェロしかいない弦の重いドローンにオーボエ、トランペット、フルートがのびやかに旋律を奏し、

その上でチェレスタやタック・ピアノ(ハンマーフェルト部分に鋲と差し込む、プリペアドピアノの前身のようなもの)が煌めく。

「アリアドネ」もダンスのための作品(1987)です。こちらはヒンドゥー寺院における舞踏を基軸にした

フルートと打楽器のための作品。さりげなく、演奏者にWilliam Winantが参加。

「サマーフィールド・セット」(1987-8)はピアノソロ。ただ、もともとはオルガンのために書かれた作品です。

バロック音楽の影響も見せながら展開する、彼の作品の素朴な美しさをうかがえる音楽。

「カンティクル第3番」のオリジナルは1941年に書かれたもののためか、あの「ダブル・ミュージック」のように

当時のジョン・ケージの影響がかなり色濃く出たような作品内容に仕上がっています。

オカリナが五音音階を奏し、各楽器が断片から徐々に入り込んでくる。ケージの初期打楽器作品を聴いているような楽しさ。

Disc4。「交響曲第3番」は、こうして聴くと意外と素朴さが失われてない。もっと分厚い響きになると思ったけれど。

まあ楽想によっては西洋音楽も色濃く出てくるけれど、むしろこの並列的にいろいろ出てくる方がそれらしい感じ。

ハリソンの音楽に壮大さを付け加えたらこんな感じになるんだなあ、というのが納得の出来。

「グランド・デュオ(大二重奏曲)」も名前の通り、30分を超える大作。ちなみに、この音源は前曲も含め依頼者自身の演奏。

こちらの方は80年代の作品の回顧を行いながらも(比較的)古典的な構成の中に音楽をちりばめています。

うーん、大ボリュームですが演奏も総じて良いものだし楽しめました。

何より、ハリソンの代表作を初めとして魅力を十分に感じる作品を多く入れている点でおすすめできる。

Lou Harrison

Chamber and Gamelan Works

Concerto in Slendro, Main Bersama-Sama, Threnody for Carlos Chavez,

Serenade for Betty Freeman and Franco Assetto, String Quartet Set, Suite for Percussion

Daniel Kobialka,Vn. Gamelan Sekar Kembar Kronos Quartet

The Manhattan Percussion Ensemble Paul Price,Con. Robert Hughes,Con. etc.

2006 New World Records 80643-2

オリジナルはCRiから出ていたCDの再発。さりげなくダニエル・コビアルカとか参加してます。

「Concerto in Slendro」は1961年の日本滞在中に書かれた作品。

アジア的な5音音階を使ったまさにヘテロフォニックな作品ですが、

中間部分のヴァイオリンソロは、アジアというか中国・日本のイメージ。(EGABDの音階)

「Main Bersama-Sama」「カルロス・チャベスへの哀歌」はどちらもガムランアンサンブルに西洋楽器を組み込んだもの。

1曲目は笛ののどかでいかにも情緒的な旋律をホルンがそのまま受け継いで演奏する。

2曲目は落ち着いたシンプルなヴィオラソロがきらきらとしたガムランの中に包まれている。

「Serenade for Betty Freeman and Franco Assetto」はパトロン(!)でもあったベティ・フリーマンの

結婚式のために書かれたもの。ここではソロをSulingというインドネシアの楽器についに渡していますが

この音源は何とハリソン自身が演奏しています。音楽の印象自体は前2曲と同じ、とても暖かくて綺麗なもの。

「String Quartet Set」は楽章ごとに様々な工夫を凝らした、ハリソンの作品中では大きな方の作品。

3楽章のエスタンピーなんかチェロを打楽器・第2ヴァイオリンをリズムドローンにして

ひたすら残りの二人がエスタンピー形式を展開していく。

「打楽器のための組曲」はこの中で唯一1942年と早いころの作品。

この中では断トツに簡素な印象ですが、リズム構成が非常に込っていることが逆に実感できる。

演奏は、ハリソン作品集の中ではトップクラスだと思う。…まあ全音源がそれまでの音盤からの抜粋だからな。

Karl Amadeus Hartmann

8 Symphonien ・ Gesangs-Szene

Symphonirorchester des Bayerischen Rundfunks

Rafael Kubelik/Fritz Rieger/Ferdinand Leitner/Zdenek Macal,Cond.

Doris Soffel,Alt. Dietrich Fischer-Dieskau,Br.

1980/89 Wergo WER 60187-50

20世紀ドイツを代表する作曲家の一人、カール・アマデウス・ハルトマン(1905-1963)の交響曲全集をついに買いました。

「交響曲第1番」は1935-6年に作られ、その後十数年で改作されています。5楽章制。

ティンパニと金管の激しい咆哮による序奏と、ホイットマンの詩によるコントラルトの妖しく神秘的なラルゴ。

第三楽章の声楽不在でのグロテスクに神秘的な変奏や、

その後の引きずるような葬送行進曲、終楽章の不気味なクレッシェンドも印象的。

「交響曲第3番」は1948-9年の作曲、2楽章制。

コントラバスソロとティンパニの低い呻きから始まり、弦楽器のソロ主体で悲しげに音楽が進む。

その結尾で突如アレグロが出現し、激しく性急なフーガが展開される。

高揚的な曲調ではあるものの、どこか奇妙で不可思議なとっかかりを感じることがよくある。

第二楽章はトランペットソロで導かれる絢爛な序奏に続き、やはり甘美なソロ主体の音楽が奏でられる。

もちろんハルトマン風味などろどろが同居しているけれど。最後は穏やかで神秘的な締め。

交響曲第2番は「アダージョ」と題された単一楽章の音楽。

アダージョと題されてはいますが、音楽はロンド風にいろいろと移り変わります。

バリトンサックス(!)が異国風(日本民謡的に聴こえます)のメロディを吹き、それを元に様々に展開される。

中間部など、アダージョが嘘のように非常に荒々しい。叫ぶような凶暴さを見せる場面も。

「交響曲第4番」は弦楽のためのもの。「弦楽とソプラノのための交響曲」を元に結尾を改作したりしています。

夢見るような悲歌の第1楽章からリズミカルだがどこかとりとめない雰囲気の第二楽章、ハルトマン節全開の陰鬱な第三楽章。

「交響曲第5番」は「協奏的交響曲」と題された15分ほどの作品。これも過去の改作。

どこか新古典主義の香り漂う3拍子の第一楽章。「春の祭典」がこだまする、楽器構成的にもそれの冒頭に似た第二楽章。

軽快で時にグロテスク、今までのモチーフも顔を出しながら技巧的に進む第三楽章。

この曲はかなり表面的な毒気が少ないので聴きやすいです。余談、この曲は編成的には一応吹奏楽曲。

「交響曲第6番」は1938年に書いた交響曲を元にして改作したもの。

第一楽章は痛々しい響きのアダージョ。このあたりから音楽世界が異常な雰囲気に包まれだしますね。

第二楽章の禍々しい力に満ちたトッカータは迫力あります。カッコイイ。余談、編成はマンドリン入ってます。

「交響曲第7番」、クーゼヴィツキー夫妻に捧げられた曲。

第一楽章、木管のパッセージから徐々に息せき切ってテンションが上がっていく。後半は第6番2楽章そっくり。

悲しむように揺れ動く第二楽章は、やはり怒るような音楽へ生長していく。

「交響曲第8番」、死の前年に完成された音楽。

だから、という訳では決して無いけれど第一楽章は最初、弦楽器の歌がメイン。

それが徐々に暴走し、美しさを影に持ちつつも爆発していく。

第二楽章スケルツォ、諧謔的で、陰のある苛立ちがうごめいているような暗く激しい音楽。

「歌の情景」はハルトマンの遺作。完全に完成されることはありませんでした。

フルートのソロから始まる、感情的だけれどぎくしゃくとした管弦楽が盛り上がった後、バリトンが

ジャン・ジロドゥの「ソドムとゴモラ」を朗々と歌う。音楽は次第に込み入りながらも火の海に巻き込まれるような

激しさを増していき、最後には世界の終わりを示すように不気味に終わる。

どの曲も激しいけれど、やはり晩年の6−8番が特に聴き所でしょう。個人的には第6、7番が特に気に入っています。

演奏は少々散漫ながらも曲の素晴らしさを知るには十二分な演奏。「歌の情景」はちょっと弱いけれど。

クラシックにおける混沌と暴力の世界を聴きたいなら、ジェラールかこの人。

Roman Haubenstock-Ramati

Graphic Music

Kreise, Batterie, Desitions, Alone I

Eberhard Blum,Flute & Voice Iven Hausmann,Tbn. Jan Williams,Perc.

1997 Hat[now]Art 101

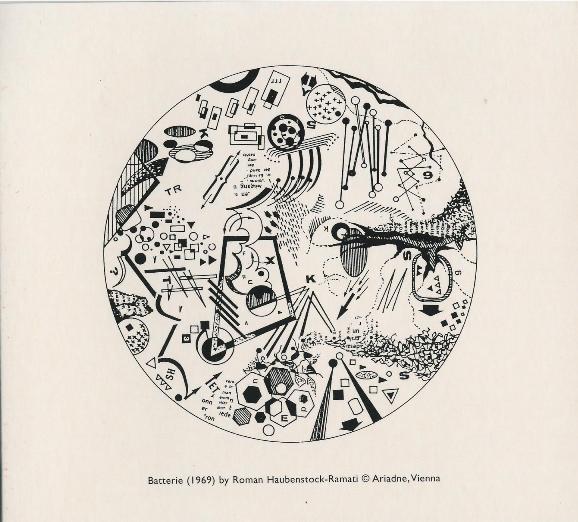

ローマン・ハウベンシュトック=ラマティ(1919-1994)といえばこれ、彼の図形楽譜作品集。

まあもちろんこれ以外の音源もかなりのものが図形楽譜なんですけれどね。

1トラック目と4トラック目は共に「Kreise」のテイク別録音。

円形の図形楽譜に従って、パッドの上に置かれたゴングとシュプレシュティンメ(声)によるデュオ。

こしょこしょせわしなく動き回る感じは変わらないのですが、やはりテイクによって細部はかなり違った様相を見せる。

図形楽譜の不確定さを見事にあらわしたものと言えますね。

「Batterie」は打楽器ソロ。ここでのテイクの演奏方法はだいたい以下の通り。

まず円形の図形楽譜を4つの象限ごとにわけ、それぞれで主体となる楽器を決めておきます

(このテイクでは銅鑼、ドラム、ヴィブラフォン、シンバル)。

それぞれの象限で補助的に使われる打楽器は適宜自由としておきます。

演奏の際は、特定の図形と主となる打楽器を連想するようにし、他の図形では補助楽器を自由に連想させる。

区分した楽譜の演奏順は時計回りですが、リアライゼーション(具現化)した箇所に再び来たら

反時計回りに演奏したり好きな場所に行ったりして良いということになっています。

この曲の楽譜がブックレットに掲載されていたので見ながら聴いてみましたが、どこをどう演奏しているのか1mmも分かりませんでした。

「Decisions」はこのCDの中ではちょっと演奏方法が異なっており、演奏者それぞれに全16ページの図形楽譜が用意されています。

演奏者は図形ごとにあらかじめ決めておいた方法でページごとに演奏し、

再び出てきた図形に遭遇したら次のページに進む、といったもの(らしい)。

「Alone I」は不特定の低音楽器のための作品。ここではバス・フルート、バストロ、プリペアドされたバスドラムによる演奏。

この録音の際は何回もトリオ/個人で録りなおし、それを編集することでかなり納得いくものになったと

打楽器のジャン・ウィリアムズ氏はおっしゃっておられます。

とりあえず、私みたいに造詣の浅い人間では、実際の楽譜がもっと掲載されていないと分かりにくくてしょうがない。

もちろん演奏方法を読み解くだけでも十分面白いけれど、こういうものは直に楽譜を見たほうが絶対に楽しめると思う。

演奏はこのレーベルではなじみの面子、特に打楽器とフルート。安心して(?)聴けます。

ちなみにHatのCDはだいたい3,000枚限定なんですが、これは初期のリリースだからなのか1,500枚限定。

Roman Haubenstock-Ramati

Mobile for Shakespeare

Credentials or Think, Think, Lucky ,2. StreichQusrtett

Mobile for Shakespeare, Liaisons

Ensemble Avantgarde Leipziger StreichQuartett

1999 Hat[now]Art 118

ポーランドのクラクフに生まれ、ダルムシュタット夏期講習会で図形楽譜を大々的に提唱した

ローマン・ハウベンシュトック=ラマティ(1919-1994)の作品集。

彼の作品だけ収録されたCDなんてろくに出てない気がする。

「Credentials or Think, Think, Lucky」はあの現代声楽の第一人者、キャシー・バーベリアンのために書かれた作品。

サミュエル・ベケットの作品をうたう女声によるシュプレシュティンメが思い切り聴ける激しい曲です。1960年の作品。

ここでの歌唱者Salome Kammerもバーベリアンには及びませんが十分に健闘している。

「弦楽四重奏曲第2番」は彼のだいたい中期、1977年の作曲。

第4楽章は激しいクラスターやグリッサンドを多用した騒々しい音楽、

第1楽章と第6楽章はウィーンの唄をメロディまたはリズム的に抽象化したもの、

第3・5楽章は演奏者が自由に旋律要素を選べる等リズムのカノン、

と非常に個性的な構造で曲をまとめています。なお、この頃には図形楽譜をやめています。

「シェークスピアのためのモビール」は図形楽譜時代の作品、「Credentials〜」の2年前。

演奏におけるマクロサイズでの形式は明確に決められていますが、

その細部について、スコアのどの部分から演奏してもかまいません。

聴いた感じではそこまでフリーリーではないんですけれど。

「リエゾン」は「シェークスピア〜」と同時期の作品で、使われている技法もほぼ同じ。

ただし、8人によるアンサンブルである「シェークスピア〜」に対しこちらは打楽器ソロ。

鍵盤打楽器によるふわふわした世界が広がります。

ちなみに演奏、指揮者がベアト・フラーだったりして。まあラマティの弟子だから当然と言えば当然か。

Fritz Hauser

SoloDrumming

Tic Tac, Traumbilder, Tutuguri, Klangwolke I〜III,

Labyrinth, Skizzen,Gedanken,Gesten I〜V, Der Pendler

Fritz Hauser;Xylophone, Drums, Temple Blocks, Maracas

1999 Hat[now]Art 129

前衛音楽を得意とする、ドラマー/打楽器奏者であり作曲家であるフリッツ・ハウザーによる自作自演集。

最初の「Tic Tac」は題の通り、一定のパルスから時々ドラムがこぼれだして盛り上がる。

後半はそれが崩れてきたかと思うとシンバルのロールで終了。

彼の音楽はパルスが基本要素になっています。続く曲も一定リズムの中から爆発していくようなものが多い。

「Tutuguri」はシロフォンによる11拍子の素朴なミニマル音楽。展開は殆どなし。

「Klangwolke」は英語でSoundclouds、音の雲。ロールとパルスの間のような、非常に早い応酬。

「Labyrinth」は快速テンポの音楽がじわじわと盛り上がってくる様が良い。

全体的に、流れが非常に線的な一本道構造。

余談、この名前ってホイザーって読むんじゃないんだ。本当に?

Lejaren Hiller

Computer Music Retrospective 1957-1985

Expo '85 for multiple synthesizers, Quartet No.4 'Illiac Suite',

Computer Music for percussion and tape, Persiflage for flute,oboe and percussion,

An Avalanche for pitchman, prima donna, player piano, percussionist and pre-recorded playback

Composition String Quartet of the University of Illinois

(William Mullen/David Rosenboom,Vn. Theodre Lucas,Vla. Lee Duckles,Vc.)

Robert Dick,Fl. Nora Past,Ob. Jan Williams,Perc.

Royal MacDonald,Pitchman Norma Marder,Prima donna Robert Rosen,Percussionist George Ritscher,Audio Tech.

1989 Wergo WER 60128-50

最初は化学者として勉強しながらも転向、セッションズやバビットに師事して

後年ローゼンブームやテニーを輩出したアメリカの(とりわけ)電子音楽の業績が大きい

レジャリン・ヒラー(1924-94)の作品集。この人アルツハイマーで亡くなってるんですね。

「Expo '85」シンセザイザーのための作品。もちろん85年作。

筑波万博のアメリカ館で、コンピューター制御の自動作曲例として紹介されていたようですね。

なんというか時代を感じさせるチープな音が調子の外れたマーチ風の音楽を奏でる。

楽章によってはそれがシリアス?な音の羅列だったりムーディーなジャズだったり。

なんとも気が抜けるけれどどこか面白い音楽です。

ただ、この4年後には病気を理由に教授職を退いていることを知ると何とも深読みしたくなる、そんな音楽でもある。

「弦楽四重奏曲第4番「イリアック組曲」」は名前の通り、イリノイ大学の黎明期コンピューター

ILLIAC Iを作曲に使用してたもの。作曲要素の何らかの部分をパラメーター化して決定させたようですね。

楽章名も「実験 I」のようになってたり。なおこの曲、コンピューターによる自動作曲の最初の例です。

音楽は古典的といってもいいくらい、簡素で聴きやすい。ただその展開は無作為。その意味ではとても楽しい。

特に最初の2楽章は対位法を模するように作られていて良い。ローゼンブームがヴァイオリン演奏してます。

「コンピューター・ミュージック」では打楽器とさまざまな電子音、ノイズが無作為に鳴り響く。

「軽口」では三重奏がトリルや装飾音を多用した持続的な音楽を奏でる。

もちろんどちらもコンピュータープログラムによる作曲が入ってます。

「雪崩」は劇作家Frank Parmanの書いたテキストをもとにした、一番ハチャメチャな作品。

男どもの語りの後ろでプリマドンナがメサイアやらワルキューレやらを叫んでます。

そこに自動ピアノのランダムな音が炸裂して、もはや何が何だか。

全体的に面白かったです。自動作曲の流れが分かる意味でも貴重です。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Assia Cunego,Harp

2009 Etcetera KTC 1398

最近エトセトラがシメオン・テン・ホルトのラッシュで嬉しい限り。

昔の入手困難な録音をぽんと連続で出してくれたら、今度はこんな新譜を。

なんとまあハープ演奏ですってよ。これはもう見た瞬間に速攻で購入です。で、以下聞いた感想。

クレジットは一人なので多重録音かなと思って聴いたのですが、どうも違うみたい。

一応大筋の流れは全てソロ演奏で可能な構成で作っているようです。

つまり、各変奏におけるパートがかなり足りない。それを、パートを交互に短く演奏することで代用している。

これを今までの録音に慣れた耳で聴くと大きな違和感が残ってしまうでしょう。

なんせ今まで気に入っていた声部も知らなかったような声部も一緒くたにちょっとずつしか聴けない。

でもその代わり、こちらにはハープの音というピアノ以上に透き通った音での調べが聴けるのが強い。

あと、聴いていてどうしてもだらけがちになってしまうテーマ登場後の長い変奏が

(時間的に)ばっさり切り落とされているのも、気楽に聴く上ではありがたい。

ですので、あとは頑張って多重録音してくれたら満点だったのに、という録音でした。

演奏はそこまでの粗があるようには聴こえなかったと思うけれど、やっぱり技術的にあきらめたんでしょうか。

あ、追記。どこかのSectionの(他の録音では明らかに1回だけの)部分をやたら繰り返してるのが気にはなった。

ちなみに、最初やたら音が小さいです。

Simeon ten Holt

Natalon in E, Cyclus aan de Waanzin deel drie

Kees Wieringa,Piano

1992 De Jongste Dag CDJD 13 SH

シメオン・テン・ホルトのあんまりメジャーではないピアノソロのための2作品を収録。

「Natalon in E」は1979-80年の作曲ですから、あの「カント・オスティナート」のすぐ後。はっきりと5曲構成。

流麗なアルペジオで幕を開ける冒頭部はSostenuto。ゆったりとロマン派のような旋律が流れます。

そこからふとリズミカルな楽想が浮かびだしたら主部。

そのロマン的な美しさを保ちながら音楽はホルトらしいミニマルな展開をしていく。

雰囲気こそ違いますが、音構造は「レムニシャート」に近いものを感じますね。

第2曲になるとさらに穏健で美しい響き。まるで私的でささやかな想い出を回想しているかのよう。

第3曲の、流れるようなパッセージに半拍余計にリズムがついてアクセントになるのも彼特有の技法。

ようやくちょっと物憂げなホルトらしい響きも聴ける第4曲を過ぎ、

最後の第5曲は実に華やかな音楽。やはりミニマルな進行をしながらも、

まるで古典的な曲のような旋律展開と盛り上がりを耳にすることができます。

実によかった。いつものような薄暗さもない分、こっちの方が一般受けするんじゃないかと思うくらい。

「Cycle to Madness part three」は1961-62年の作品なので、比較的初期の作品。

ここでは第3部しか収録されていませんが、全曲演奏だと30分ほどかかるみたいですね。

どの曲も、同音連打が支配的な中に調性感が薄いモチーフが割り込んで来たりする感じ。

その作風は、ちょうど初期のセリエリズムに影響を受けていた頃から

晩年のミニマルな音楽への過渡期にあたるものだといえそうです。

パートごとは1-2分と非常に短く音楽もモダニズムをはっきり指向したものですが、

彼の作風の遷移を知ることができる作品です。

Simeon ten Holt

Palimpsest

Doelen Ensemble

1999 Donemus CV85

この「パリンプセスト」は近年のシメオン・テン・ホルトとしては珍しく、

ピアノを使わない、弦楽七重奏のための音楽です。

題のPalimpsestとは、再利用され何度も上書きされた羊皮紙のこと。

中世まで、西洋において紙の役割を果たしていた羊皮紙はその供給量が少なかったために

一度使ったものの表面をこそげ落とすなどして、何度も繰り返し上書きして使用されていました。

その使われ方を、テン・ホルトは曲におけるパッセージの使われ方と重ねあわせてタイトルにしたようです。

ハーモニクスの幽霊のような淡いソロから、次第に奏者が集まってきて旋律を形作る。

3/4の、軽快で明るくも落ち着いた、どこか儚さを同時に感じるこのセンスはやはり流石です。

幾度ものChangementと名付けられた経過句を挟んで、

それまでの音楽の言葉に新しい旋律の歌が重ねられ、上書きされていく。

彼らしい流れるような音楽が、題の持つ意味や歴史と相まって響いてくる、夢のような美しさです。

私の琴線をがっちりとつかみながら、決して暗くも明るくもなりすぎず淡く輝く音楽は万人受けしそうな響きも併せ持つ。

正直、ここまですごい音楽が聴けるとは思いませんでした。

「カント・オスティナート」なんかがちょっと暗すぎて・・・という人は是非これを聴いてみてください。

自分も、ホルトは聴きたいけれど暗い気分が嫌な時はよくこれを聴きます。

4面(!)デジパックのジャケットもなかなか体裁が凝っていますね。

トラック6(Interlude)では一瞬「Solo Devil Dance No.3」のようなパッセージが聴こえてきたり。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Rondane Kwartet

Daphne Keune/Robert Lambermont/Petra van Oort/Laura Sandee,Pianos

2010 Rondane Kwartet RK01/02

このピアニスト4人からなる団体は、なんとホルトの作品演奏に特化した集団だというからすごい。

まあオランダ本土での人気を考えれば、それもうなずけますね。

2010年3月25日の演奏を録音した2枚組。演奏時間は100分と程よくスタンダード。

最初から結構速めのテンポですが、全くアンサンブルが乱れません。待って、これライヴだよね・・・?

やや硬めの音ではっきりと音の粒を響かせ、クールに音楽の筆を走らせます。

展開もなかなか手が込んでおり、しかもそれらが不安げなく行われているあたり

テン・ホルトの楽曲演奏に手慣れた感じがとてもよく出ている。

これまでカント・オスティナートの定番音源といえばComposer's Voiceから出てた3枚組のアルバム(Etcetera再発)や

BrilliantのBOXセットに収録されていたもの、あとはEmergo Recordsオリジナルの2台版でしたが、

これは実に強烈な対抗盤が出てきましたね。

音楽に込められた熱気や長さからいえばやはり最初のものが一番ですが、

演奏の精度などはこの音源が随一ですし、音楽と聴き手の集中力のバランスを考えてもこれに手が出やすい。

ぶっちゃけ、聴くなら一番最初にお奨めしたい素晴らしい演奏。

ただ、これの入手方法、今の日本でPayPalによる直接輸入以外に手があるのかしらん。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Sandra Van Veen/Jeroen Van Veen,Pianos

Esther Doornink/Peter Elbertse,Marimbas

Van Veen Productions

ついに届いた、ピアノ2台とマリンバ2台のバージョン。

最初の落ち着いたピアノの弾き方はやっぱりさすが。

そこにどろどろした響きがかすかに聴こえてくるのがマリンバの音。おお、面白い。

次第に2種類の音が混じりながら展開していき、マリンバの音響が

どこか暖かい柔らか味を音楽につけながらゆっくり進んでいく。

マリンバはロールを使い、時折クレッシェンドをつけて盛り上げる。

この音源では全曲を60分少々で弾き切ってしまっています。

おそらく一番短いカント・オスティナートの音源では。

かなり繰り返しをはしょってはいますが、音楽の流れはあくまであっさりしているだけで

違和感はほとんど感じさせないあたり、さすがはテン・ホルト演奏のエキスパート。

後半、一度だけはっきりと音楽の流れを止める瞬間があり、その演出がまたたまらない。

ちなみに、ジャケットを見て?となったのが「with Church Bells」の表記。

これは、演奏会場となっている教会の鐘の音が一緒に録音されているから。

聴こえてくるのは最初のテーマが過ぎ去って(本来なら長大な)後半部分に入ったあたり。

落ち着いてピアノメインで滔々と音楽が流れる背後でかすかに聴こえてきます。

表記見た最初はどう乱入してくるのかびびってましたが、これくらいなら全く問題なし。

むしろ、その鳴り方が微妙にテンポにあっていて面白いです。

おまけで、アンコールの主題部分を演奏してます。あ、これだけループで聴くのもありかも。

とりあえず、予想通り非常に素晴らしい一枚でした。入手がもっと楽になればいいのに・・・

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Aart Bergwerff,Organ

2011 ART UNorganIZED AUO4607202105

鍵盤楽器のための音楽である「カント・オスティナート」をオルガンで演奏した録音がついに登場。

聴く前はあんまり想像ができなかったんですが、聴いてみると意外と面白い。

特に終始オスティナートされる低音の動きや上部和声の重なり合いが

他の鍵盤楽器と違う持続的な響きのおかげで強調され、音楽の作りこみの厳しさがよくわかる。

そして、その微妙な音の重なりの妙が、楽器の特性上どうしても細かな強弱をつけにくい

ことに代わって、音楽に静かな興奮をもたらしてくれる。

そして同時に、パイプオルガンという西洋音楽の象徴のような楽器で奏されることで、

この音楽が持つクラシカルな暗さを劇的に表現することに成功しています。

おそらくは演奏上の制約ゆえか、主題の旋律でちょっと音が少なくなってしまっているのは残念。

あと、CD一枚に収めるためなのか、後半の長い変奏部分は全15分に大胆カット。

まあでも、ちょっとだらけがちなこの後半部分は、気楽に聴くにはこれくらいでいいのかもね。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Tomoko Mukaiyama/Gerard Bouwhuis,Pianos

2014 Tomoko Mukaiyama Foundation Tomoko0004

この曲の日本初演を手掛け、日本へのホルト受容に大きな役割を担っている

オランダを拠点に活動する向井山朋子によるリリース。純粋な国内盤はこれがホルト作品で初。

元々の彼女によるカント演奏の特徴として早めなテンポがあり、それはここでも健在。

おそらく冒頭のテンポは今までの音源の中で一番早い。

そのため、多くの音源で感じる印象とは別に疾走感や焦燥感も感じられて新鮮。

早めとは言えアンサンブルははっきりしているしタッチはくっきりとしている。

速いテンポ設定の音源としては一番良い物でしょう。

4つに区切られたトラックわけの意図がよく分からないのだけ不思議。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Sandra & Jeroen van Veen,Prepared Pianos

Van Veen Productions PP 2026

この曲を、(演奏指定を外してないとはいえ)まさかプリペアド・ピアノで演奏するとはねえ…

オリジナルでの最初のリズムをさらに長く伸ばして、点描から入っていく。

ここまでくるとなかなか元の形をとどめていないのでごつごつしまくり。

こんなカント・オスティナートもありかなあと思いつつじわじわ聴いていると慣れてくる。

気が付くと時折「あそこだ!」と分かる個所も出てくるのですが、細かいところは結構よくわからない。

Jeroen Van Veenによるアレンジも入っているので当然と言えば当然なのですが。

ただ基本は原曲通り、奇異に見えるのは殆ど音響面だけでしょう。

もちろんテーマの部分なんかは程よく音色がミックスしていて良い感じ。

ラストはプリペアなしのピアノ部分のみできれいに終わります。

まあこの音源ははっきり言わなくても、この曲をすでに数多く聴いていて、新たな刺激が欲しい人向け。

自分は楽しめたあたり、信者に成り下がっているんだなと言うのがすげえよく分かった。

これもDL販売のみなのかな?

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Peter Elbertse,Marimba

2012 Van Veen Productions PP 2032

「カント・オスティナート」のマリンバのみを使って演奏したバージョン。

演奏者は独りですが、さすがにソロ演奏じゃなく多重録音しています。

軽く聴く限りだと、多分4人分のパートがある感じ。おそらくは。

すでにマリンバとピアノでのアンサンブルによる録音は存在していますが、

こちらのマリンバだけの音はやっぱりそれとはまったく別の響きを見せてくれる。

絶妙な残響も相まって、固めでありながらも音楽のゆったりとした進行は損なわない演奏に。

ピアノ以外でこの曲を演奏した音源はそこそこありますが、

この演奏はその中では文句なしに一番と思います。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato (arr.Marijn van Prooijen)

Cello8ctet Amsterdam

2013 C8A1301

アムステルダムで活動している、若手チェリストたちによるアンサンブルの自主制作盤。

ピッツィカートによる静けさは、これはこれで緊張感に溢れてて面白い。

そこから静かにフラジョレットのかすれた高音の持続が入りだし、少しづつ盛り上がりをつけていく。

基本的に、伴奏をピッツィカートにして旋律系をボウイング。

もちろんチェロの音域に合わせるために違和感を感じるであろう転調になっていますが、

そこらがあんまり気にならない自分としてはピッツィカートベースラインの響きが心地よい。

持続音による和声の重なりを楽しめるのはオルガン版と同じ。

もっとも技量は主に高音の維持あたりに若手らしい不安定さがありますし、

クラウドファウンディングによる資金協力で出版してる点も学生たちが仲間うちの楽しみを

手軽な資金源を使って拡散させてみた感じがすごくあります。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Aart Bergwerff,Org. Sandra & Jeroen van Veen/Marcel Bergmann,P.

Van Veen Productions PP 2029

初演時の編成を元にした、3台ピアノとオルガンによる演奏。

ちなみに、カント・オスティナート初演時は3台ピアノとキーボードでした。

最初はいつもと変わらない出だし、けれど進んでいくと、そこに次第にオルガンの持続音が入ってくる。

オルガンの音色は、ピアノ達の音の間にひっそりと、けれど持続音を提示する

大事な役割となって音楽の余韻を大きく増やしていきます。

それが一転、テーマに入った瞬間オルガンの低音ソロに、この瞬間がたまらなくカッコいい。

そこから再び浮かび上がるピアノの旋律。初演時の響きに思いを馳せることが出来る瞬間です。

さらに、4人での演奏音源は意外と少ない、という意味でもこの盤は貴重。

後半部分でも、オルガンが浮かび上がったり強弱を巧みに交えたりと実に飽きない展開。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Toon Hagen,Organ

2013 Quintone Q13003 ハーグの音楽院を出てオランダ東部のズヴォレでオルガニストをしている人物によるカント・オスティナート。

つまり、ガチ教会パイプオルガンによるソロ演奏のアルバム。

もちろんオルガン演奏の音源はAart BergwerffによるCDがありますが、

こちらはいかにもパイプオルガンらしい乾いた音色を使っていてどこかシニカルな印象を持ちました。

そこが、非常に冷めた考えを持っていたホルト自身にリンクするような感じがしていて個人的には好み。

またテンポも程よく中庸で、残響も余計なものをなくして音の動きがクリアになるよう配慮されている。

それでいて盛り上がる部分は適度にあえてオープンで音をガン鳴らししてくれるからベタだけどたまらない。

さらに、演奏は1枚のCDにぎりぎりで収まるようにほぼ80分で全曲を演奏されている。

かなり熱の入ったセッティングという意味では好き。

もちろん淡い進行としてはBergwerffの方が良いし残響を楽しみたいなら向こうではありますが。

最後の主題はちょっと感情的になりすぎな気もするけど、テーマを長々と変奏して繰り返してくれるのは嬉しい。

個人的に一番減点だったのは、一番最後の1小節を抜かした終わり方だったことくらいか。

あと、半音高いのは人によっては大減点かも。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

InnerAct -Gwyneth Wentink,Hp. Wouter Snoei,E. Arnout Hulskamp,Visuals

2013 Etcetera Now KTD 6007

インナーアクトなるアーティスト集団による「カント・オスティナート」パフォーマンス。

CDなので、残念ながら当然のごとくオーディオビジュアルは収録されてません。

まあジャケットにその一部と思われるものがありますから、それで想像するしかないですね。

まあそれに正直、Youtubeで結構いろいろビデオが上がっているし。

ハープソロによる演奏が基本。そこにかすかに柔らかなノイズが入りだす。

次第にエコーみたいなノイズにベースラインや旋律をハープにそこそこ模した電子音が加わり、

ハープソロでは表現しきれないパートを分担して演奏する。

おそらく、この演奏でエレクトロニクスを使っているのは彼ら独自の表現をする以外の理由として

むしろこのパート・和声の忠実な再現手段としての方が重要な因子だと思う。

もちろん、ビジュアルもありますから、おそらくその変遷に呼応してこのアトモスノイズみたいなのも入ってるんでしょう。

ちょっと生演奏にしか慣れない人にとっては微妙な演出でしょうが、

ニューエイジやアンビエントを聴く人間なら、こういう演奏も普通に聴けるんじゃないでしょうか。

自分にとってはどちらかといえば後者。やっぱり各パートが揃って聴こえるのは良い。

以前でていたハープソロ版は演奏パート不足がそうしても如実でしたからね…

こちらのエレクトロニクスはそんなに主張しない感じで(最後以外)静かに音楽を作ってくれるので好印象。

テーマの部分はドラムを意識した音が入ってくるので評価は分かれますが。

というか、これもセクション85-105をすっ飛ばした音源です。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato

Sandra Van Veen/Jeroen Van Veen,Pianos

Van Veen Productions / Zefir ZEF-9615

安心の夫妻によるカント・オスティナートの録音、2008年2月25日。

結構速め、というより最初から飛ばしてる感じ。けっこうはっきり打鍵します。

この録音、やたら残響が強いのが特徴。煩わしいぎりぎりのところを突いてきますね。

でもまあ、おかげでちょっと毛色の違う響きが楽しめるし良しとしよう。

もやもやした録音と思うか、残響におぼれて倒錯的な楽しみを得るかは聞き手しだい。

あと、トラックわけが大体5セクションづつで区切られているのも新鮮。

正直、いままでのトラックわけは感覚で行われていた感じが強いので、

こういうスコアが見えてくるような分け方は面白い。音楽を聴くにはややきついのも否めないが。

ただ、CD1枚で聴けるカント・オスティナートとしては

個人的には、有名なあのEmergo Recordsの録音よりこちらをお勧めしたい。

ちなみにマリンバ参加版と同様に一瞬の休止をはさむ場面あり。

Simeon ten Holt

Canto Ostinato for four pianos and organ

Sandra & Jeroen van Veen/Marcel & Elizabeth Bergmann,P. Aart Bergwerff,Org.

2014 Brilliant 94990

演奏時間不確定の定めか、ついに"Longest Version Ever"と題して、4時間越え4枚組のアルバムが出る。

4台ピアノにオルガンと演奏人数も今までCD化した鍵盤楽器による演奏の中で一番多い。

そのため、冒頭からじわじわと音の厚みが違ってくるのが凄く良いです。

最初はしばらくピアノのみで、オルガンが最初にはっきりと聞こえてくるのはセクション10に入ってから。

オルガンはあまり前面に出てくる機会はなく、時折出てくるのみ。

これは、時間を長く伸ばす関係上明らかに各セクションにおけるアクセントとしての役割なのが明らか。

それもあって、どの部分でも面白いバランスの響きがあったりして

長い時間を飽きないようにいろいろと工夫がなされている点は好印象。

セクション69の伴奏が和音のみを叩く展開などは他の盤では見られません。

そんな中でセクション56に切り替わった瞬間オルガンソロへ引き渡す場面なんかは凄い鮮烈。

そのように細かく練り込んでいるせいもあってか、テンポは終始落ち着いている。

抑揚や強弱などは比較的平坦なため、そのあたりから単調に感じるところもあるかも。

後半部分のじわじわくる感覚は非常にドラッギーなものとなります。特に3枚目。

そして最後のテーマも盛りだくさん、オルガンの簡素なコードから全楽器の頂点まで幅広く聴かせてくれる。

完璧とは言いませんが、かなり良いアルバムでした。

Simeon ten Holt

Horizon

Irene Russo/Fred Oldenburg/Sandra & Jeroen van Veen,Pianos

Van Veen Productions PP 2030

シメオン・テン・ホルト「ホリゾン」、3時間近い音源がリリースされました。DL販売オンリー。

演奏者は同じですが、これはBrilliantから出ている11枚組の作品集とは違う演奏です。

ベルゲンにおける、スタインウェイのピアノを使用した録音。

印象としては、やはりBrilliantのものが一番近い。

ただ、こちらの方がより纏まって、よりゆったりと時間の流れに身を任せながら

長い長い変遷に聞き惚れることができます。

ただ、この録音ノイズからライヴだということがわかるんですが、会場ノイズが酷い個所が。

おそらく会場のドアを開閉する音なのか、甲高い耳障りなきしみ音が時折挟まれる。

これは何とも無神経なノイズ・・・明らかに音楽の空気を損なっています。

逆に言えば、それさえ気にしなければ非常に素晴らしいもの。

後半にあるコードのみになる劇的な変奏での息をのむ様な響きは、マスタリングも相まって実に美しい。

Simeon ten Holt

Horizon

Rondane Kwartet

2011 Rondane Kwartet RK02

ホルト作品のみを演奏する団体が贈る第2弾はなんとホリゾン。

たぶんこれ、BOXに入ってる2種類の録音意外では初めての録音じゃないでしょうか。

珍しく明るげなムードが支配的な音楽なだけに、こうして新録音が増えるのはうれしい限り。

2010年5月26日のライヴ録音。

ちょっと素っ気なく始まる冒頭ではありますが、その後の淡々とした進行は

逆にこの音楽の響きに存分に聴き手を埋もれさせることができる。

落ち着いた音の流れは、音楽の深い側面を照らし出してくれます。

意外と不協和音を多用した、込み合った和声をきちんと響かせながらも

音楽の美しい輪郭を崩すことなく、幻想的に形作っていく。

正直、これを聴くまでこんなにすごい作品だとは思っていませんでした。

それまでは良い作品だけれど明るさが妙に中途半端な感じで微妙な評価だったんですが、

これを聴くことでこの作品に織り込まれている静けさのような安寧と

その裏に潜んだ悲しげな諦念に近いものが同時に現れてくるような、そんな感覚を味わえる。

そして、ホルトの作品すべてに流れている、しわを寄せたような重々しい厳しさが

この作品にもしっかりと根付いていることをはっきりと気づかせてくれる名演。

Simeon ten Holt; Natalon in E

Antonio Soler/arr.Tamara Rumiantsev; Fandango

Tamara Rumiantsev,Piano

2001 Emergo Classics EC 3902-2

演奏者のTamara RumiantsevはVan Veen夫妻やKees Wieringaほどじゃないですが

やっぱりシメオン・テン・ホルトの演奏を積極的に行って、前記の方々と共演・録音もしていますね。

ここでの「Natalon in E」、ゆったりした冒頭から早い主部に移るあたりがかなりさりげない。

1968年に書かれた「A/.talon」のカウンターパートのような存在として書かれた、

”N(ot) atonal(非-無調的)”な作品であることをタイトルに込めた音楽。

その響きが落ち着いた演奏で奏でられます。ちょっと無表情なのは録音のせいなのもある感じ。

テンポ的にもケイス・ウィーリンガよりも遅め。

あとはペダルのかけ具合を見て、どちらが好みか聴き比べるのがいい感じですね。どちらもそれぞれ味がある。

後半にソレルの「ファンダンゴ」をTamara Rumiantsevがアレンジしたものを収録。

このチェンバロのための作品を20分かけて展開するさまはまさにミニマル。

ここまでいくと、古典的な編曲の範疇を大幅に超えた現代的アレンジです。

何というか、同人音楽なんかで原曲をはるかに逸したアレンジが原曲崩壊系、だなんて言われているのなんかを思い出しました。

まあ、ただこのアレンジは実にこのアルバムに収録されている状態が按配いい。

それぐらい見事にテン・ホルト風ミニマル・ミュージックに聴こえる音楽です。

Simeon ten Holt

Natalon in E, 20 Bagatellen

Ivo Janssen,Piano

Void 9907

普通にDL販売もしてますが、あえてCDで入手。ちょっと金をぼられた気もしますが。

冒頭の部分はかなり溜めては揺らします。その後の展開もややゆったり。

というか、なんかちょっとねちっこいというか、もっさりした印象。

まあヤンセンのピアノというか録音自体がそんな感じなので特徴と言えば特徴なんでしょうね。

とはいえ、落ち着いた音楽の流れであるのは間違いないので、気楽に聴けるとも言える。

それにしても、ホルト作品に関してピアノソロ曲の方は明るいメジャーな曲が多い気がするなあ。

「20のバガテル」は1954年なのでかなり初期の作品。

が、その中身はというとびっくりするくらい近年の作風に似ていて、聴きやすい。

全くと言っていいほどセリエリズムだとか前衛だとか、そういった影響が感じ取れない。

ミニマルというよりは幾分か散文的な、さらりとした短い小品が20曲続きます。

まあバガテルというからにはそんなガチガチなもんじゃあないとも思いましたが、ここまでとはびっくり。

それとも、単純に師のドムセラールの音楽の影響を抜け出せていないだけなんでしょうか。

彼は彼で独特の曲を書いていましたから、そういう解釈の方がまだ近いかな?

基本的には溌剌とした音楽が続く、近代的な音楽の響きが強い作品です。

Simeon ten Holt

Hommage -Simeon ten Holt plays Simeon ten Holt Bagatellen

20 Bagatellen (not include XVIII Vigoroso)

Simeon ten Holt,Piano

2013 Etcetera KTC 1467

2012年に亡くなったシメオン・テン・ホルトの追悼盤。

ブックレットに彼と親しかった人物からの文章が多く掲載されている上

彼の若かりし頃の写真(ふさふさだ!!)など初めて見るような貴重なものが目白押し。

それももちろんですが、テン・ホルトの自作自演音源が流通するのはこれが初めてじゃないでしょうか。

「20のバガテル」、78年の自宅録音なので音質もそれほどいいわけではなく、

ピアノもアップライトみたいなちょっと薄い音になっているのが残念ではありますが、

やはり彼を偲ぶにはこれ以上の音源はないでしょうね。

技量はまあ流石に他録音のプロプレイヤーと比べてしまうと表現の幅が狭いですが本職を考えれば十分に上手いと思います。

なぜか18番だけ録音がないのが凄く気になりますが…微妙に妄想したくなる抜けです。

Arthur Honegger

Symphonies Nos.1-5, Pacific 231, Rugby

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Charles Dutoit,Con.

1998 Erato 3984-21340-2

アルチュール・オネゲル(1892-1955)のシャルル・デュトワによる交響曲全集。

「交響曲第1番」作曲時は1930年、もう既にオネゲルが有名な作曲家になった後。

第1楽章は同時期の「ムーヴメント・サンフォニック」シリーズに非常に良く似た、ごつごつした動きが印象的です。

やっぱりこういう、個々の楽器の激しい動きが見れる曲がある点が、自分がオネゲルを気に入っている理由ですね。

第2楽章みたいな牧歌風響きと陰影のある暗い動機が聴ける音楽もこれはこれで素晴らしいんですが。

第3楽章は、また強いビートに支配されながらも今度は華やかな趣に変わっています。

冒頭と最後は穏やかな音楽でゆったり聴かせるところがまた面白い。コーダの美しさが心地よい。

「交響曲第2番」、第二次世界大戦中にパリで作曲された弦楽のための交響曲。

暗く淡い冒頭のあと、力強くもやはり陰のある音楽が続く。まあオネゲルが弦楽オンリーというだけで、

私にとっては明るく激しい曲だけだとは到底思いませんが。

特に第2楽章の陰鬱さは格別。mestoの指示があるだけありますね。

最後の第3楽章だけ、今までを吹き飛ばすような明るさと勢いのある音楽。カッコイイ。

オプションの(オルガンのような響きをを想定して入れられた)トランペットが鮮やかです。

1950年の「交響曲第5番「三つのレ」」、彼がすでに健康状態を損ね悲観的な強い厭世観を持っていた頃。

重いコラールの全合奏に始まり、トランペットの悲痛な叫びと苦しげなオスティナート風展開。

第2楽章のスケルツォはオネゲルの音の対比的な配置を好む技法が十全に発揮されています。

間に差し挟まれるトリオが黒い皮肉を見せる、裏のある音楽。

激しいリズムに支配された第3楽章は若い頃の勢いを思わせますが、こちらはそれに

さらに暗さというか重苦しさが漂ってきます。どの楽章もティンパニのレで終わる、ベートーヴェン「運命」などを意識した曲。

「交響曲第3番「典礼風」」は、「個人の孤独と、幸福と平和への愛、宗教的な安らぎの間のせめぎ合いを

音楽によって表現しようとした」宗教的観念の強い作品。

第1楽章「怒りの日」ではソナタ形式を基にした強く激しい音楽が聴ける。「不幸」をモチーフにした楽章。

第2楽章「深き淵より」の穏やかで敬虔な祈りの世界はとても癒されます。木管と弦の永遠に続くかのような旋律の応酬に

金管が悲しみを表現する。オネゲル作品の美しさを知りたいならこの曲を聴くべきでしょう。

第3楽章「我らに平和を」。重々しい行進を思わせる伴奏に金管楽器の苦しげな旋律が聴こえる。

最後に現れる、救済を示すような穏やかな楽想は平和のモチーフなのでしょうか。

「交響曲第4番「バーゼルの喜び」」は第3番と同時期の作品ですが、性格は正反対。

彼の「夏の牧歌」を思わせるような爽やかな美しさと透明さが際立つ、きれいな響きに浸ることが出来ます。

第2・3楽章にはバーゼルの民謡を取り入れながらライトに仕上げられた交響曲。

最後にムーヴメント・サンフォニック(交響的運動)のよく知られた2曲で締め。

第1番「パシフィック231」、蒸気機関車の走る様を表した交響的運動の代表作。自分もお気に入り。

第2番「ラグビー」、爽やかでねちっこい、機敏な動きが魅力的な音楽。

演奏、まあデュトワだしあっさりめなのは予想通り。

むしろそのお陰で第4番みたいな爽やかさや美しさが欲しいところは問題なし。

もうちょっと筋肉質と言うかねちっこいところがあった方が初期の作品は魅力があるとも感じますが。

なので交響的運動などは及第点ですが素晴らしいとまではいかないかなあ。

Mary Howe

Stars, Sand, Castellana: Romanesca on Spanish Themes, Suite for String Quartet and Piano,

Interlude Between Two Pieces, Three Pieces after Emily Dickinson, Spring Pastoral

Celius Dougherty/Vincenz Ruzicka,P. The Vienna Orchestra

Members of The Chamber Arts Society of the Catholic University of America

The Imperial Philharmonic of Tokyo William Strickland,Cond.

1998 Composers Recordings Inc. CRi CD 785

ヴァージニア州リッチモンド生まれ、キャリアの初期は主にピアニストとして活躍しながら

40歳を過ぎてから本格的に作曲を始めたメアリー・ハウ(1882-1964)の作品集。

短期間ですがナディア・ブーランジェの教えも受けた様子。活動はワシントンDCが主でした。

なお、ピアニストとしてはリストの孫弟子だったようです。

管弦楽作品の「星」(1927)「砂」(1928)はストコフスキーも演奏した彼女の代表作。

星降る夜をイメージした、非常に美しく壮大な「星」と

波打ち際でもてあそばれる粒子を描いたような軽妙さの「砂」。

どちらも4分/2分という短さではありますが、非常によく纏まった流麗な音楽です。

「カステラーナ -スペイン風主題によるロマネスカ」(1930/34)は2台ピアノを独奏に据えた作品。

混沌とした冒頭から次第にはっきりとしたいかにもスペイン風な旋律が流れ出す。

音楽としては露骨なまでのスペイン風ですが、そのためもあってか聴きやすい。

ただ、時代的にこの辺りの曲からロマン派のみならずモダニズムも取り入れていたのがよくわかる。

「弦楽四重奏とピアノのための組曲」(1928)は比較的初期のものもあってか、直接的にロマン派の内容。

第1楽章のロマンスの美しさは凄い。同時にシューマンあたりに似た響きも凄い。

フルートとピアノのための「2つの小品に挟まれた間奏曲」(1942)は元々

彼女の息子らの演奏するアルトリコーダーとハープシコードのために書かれた作品。

旋律のリズムなどにやたらとブルース風なものを感じる1曲目、簡素で流麗な間奏曲に

どちらかというと新古典みたいなリズミカルさの3曲目。

「エミリー・ディキンスンの3つの小品」(1941)は弦楽四重奏作品。

名前の通りの影響を受けた、これはかなりロマン主義が前面に出た音楽。

ただ第2曲や第3曲の一部を聴くと良い感じに近代よりの和声が心地よい。

「春の牧歌」(1938)は弦楽メインによるディーリアスばりの芳醇な響きが聴ける。

録音はどれも50年代の歴史的なアナログ録音(「カステラーナ」はこのCRIプロジェクトの最初の録音)のため

時折ノイズが入ったりする上、演奏もそこまで巧くなかったりする。

ただ、これらの音源はどれも初演だったり関係の深い人物による演奏だったりするのは留めておきたい。

なお、最後の曲を演奏しているインペリアル・フィルハーモニーは60年代に存在していた東京の団体。

近衛秀麿が当時結成していた団体に不満を持って脱退したメンバーらが設立したものらしい。

Herbert Howells

Hymnus Paradisi, Fantasia for Cello and Orchestra

April Cantelo,Sop. David Johnson,Tn. Alexander Baillie,Vc. Three Coirs Festival Chorus

Royal Philharmonic Orchestra Donald Hunt,Con. BBC Scottish Symphony Orchestra Norman del Mar,Con.

1997 BBC Radio Classics/日本クラウン CRCB-6103

ハーバート・ハウエルズ(1892-1983)はイングランド出身、合唱曲を多く書いた人物。

これに収められた「楽園への讃歌」は1938年に作られた彼の代表作。

その3年前に息子を亡くし、それへの追悼の思いがこめられている。

近代イギリス音楽らしい和声進行に、ヴォーン・ウィリアムズやディーリアスに近い甘美さ。

さらにそこに、悲しみを表すかのような暗さがにじみ、非常に淡く、染み渡る音楽が聴けます。

甘美な近代イギリス音楽が好きな私としては大当たり。凄いいいよ。

演奏もロイヤルフィルらしい繊細で美しいもの。指揮者のドナルド・ハントもこの曲の初演を聴いたことがあるかも、な

曰くありの人物で、この記念ライヴの演奏にはうってつけだったでしょう。名演と言えるもの。

「チェロと管弦楽のためのファンタジア」は同時期の作品。やはり息子への思いが表現されているそうです。

こちらは幾分硬い感じですが、博士課程の課題として出された分、いくらかは仕方ないか。

もっとも、十分美しい曲です。

Nicolaus A. Huber

Doubles, mit einem Beweglichen ton, Aus Schmerz und Trauer,

Herbstfestival, Informetionen uber die Tone E-F

Pellegrini Quartett Marcus Weiss,A.Sax. Schlagquartett Koln

BVHAAST CD 9407

Gunter Bialasやルイジ・ノーノに師事し、Josef Anton Riedlと電子音楽スタジオで働いた経験のある

ドイツの作曲家ニコラウス・A・フーバー(1939-)の作品集。

「Doubles wih a Movable Tone」は弦楽四重奏のための作品。

ドローン的な高音域の響きが中核的ですが、そこからさまざまな音楽ジャンルからのリズム断片が漂ってくる。

輪郭は非常に持続音的ではありますが、内部構造はかなり激しく動いています。

これがサックスソロのための「From Pain and Grief」になるともっとわかりやすい。

民謡や労働歌などを題材にしながら、無形式のようなフリーさで要素がどんどん現れる。

「Autumn Festival」は打楽器アンサンブルのための作品。

自然を芸術に転化し、独特のサウンドスケープを作ろうとする試みのためか、

かなり印象が他の曲とは異なります。かなり具像的で土俗的。

ただ、高音主体で広い空間を感じさせるような、全体的な作り方は変わりません。

「Informations about the Tones E-F」だけ、収録曲のなかで初期のもの。

作られた時代によるものなのか、前衛的な激しさが強い。

題通り、EとFの音で繰り広げられる、不安定に揺れる音楽。

なかなか面白い曲ばかりで楽しかった。ただ詳しい作曲姿勢を把握しきれなかったことが残念。

Composer's Collection -Karel Husa

Divertimento for Brass and Percussion, Les Couleurs Fauves, Cheetah, Al Fresco, Music for Plague,

Smetana Fanfare, Apotheosis of this Earth, Concertino for Piano, Concerto for Wind Ensemble

North Texas Wind Symphony Eugene Migliaro Corporon,Cond.

2012 GIA CD-879

チェコの代表的な作曲家カレル・フサの2枚組吹奏楽作品集。流石は吹奏楽界での人気が一番高い方です。

「金管と打楽器のためのディヴェルティメント」(1958)は堂々としたファンファーレ、

緊迫した趣もあるスケルツォなどなど、「プラハ」のイメージとは似ても似つかぬ音楽。

この50年代までの作品は、フサがストラヴィンスキーや師のオネゲルに影響を強く受けていた時期の作品。

それゆえとても素直で聴きやすい音楽です。彼の名前のイメージとは全く違う。

ただ、スケルツォあたりには後年のぎくしゃくとした動きを予感させるものがあります。

「The Vivid Colours」(1995)はオーボエの旋律から怪しげでありながらも美しい、混濁した色彩の音楽が特徴。

彼独特の世界で表現される賛歌のようなもの、と表現すると近いでしょうか。

この曲もプラハの春を題材にしているためか、特に第2楽章の構造は非常に「プラハ」と似ている。

「チーター」(2006)はこの中では最新作。いつも通りの響きですが、構造は劇的というか、

普通の楽曲に近い展開を感じ取ることが容易なあたりが特徴でしょうか。

「アル・フレスコ」(1975)は「プラハ」と同じイサカ大学バンドの委嘱。

細かな音構造を持つ旋律が綿密かつ流麗に組み合わさり進んでいく音楽はなかなかにかっこいい。

知名度はありませんが、それなりに演奏機会に恵まれている曲。

「プラハのための音楽1968」説明不要の代表作。この演奏はコーポロンらのこのコンビらしい

派手さはなく無骨ながら端正にまとまった、安心して聴ける佳演です。

「スメタナ・ファンファーレ」(1984)は実に爽やかな、フサらしいスメタナやチェコ音楽への敬意の現れた曲。

不協和音がすごく彼らしいですが、なかなか壮大で演奏効果も高いと思います。この演奏もなかなか良い。

フサの有名作次点「この地球を神と崇める」(1970)は密度としてはプラハ以上と思います。

第1楽章の鬱屈して緊迫した音楽、第2楽章の大爆発、第3楽章の呟かれる祈りの言葉。

ただ、この曲の録音はアルティスティカ・ブニョールのものが決定的すぎるので、やっぱりこれもインパクトはない。

この曲の後に「ピアノのためのコンチェルティーノ」(1949)が来るのは卑怯です、とてもさわやかに聴こえる。

初期の作品ですが、最後の音型パターンなんかはすでにフサお得意のものなのが面白い。

最後は「ウインドアンサンブルのための協奏曲」(1982)。

バルトークやティペットの作品を念頭に置いて書かれた、技巧的でありながら

フサ独特のグロテスクさは比較的強調されてない作品。ただし、比較的。

第3楽章とか聴けば、モチーフ自体はいつも通りなのが丸わかり。

曲によって満足度がかなり違う演奏、まあこのコンビじゃある程度予想できたことだが。

TOP